Razionalizzare e ordinare la realtà che si presenta a prima vista come disordinata e inspiegabile è una delle peculiarità della cultura umanistica occidentale. Nel caso dell’argomento che stiamo affrontando, quello della follia, la cultura ha avuto due atteggiamenti: uno di condanna, considerandola come una colpa, madre di tutti i vizi, e l’altro di elogio, vedendo in essa la virtù di svelare la cecità e l’ipocrisia dei cosiddetti sani.

Esclusione o estrema saggezza?

Nel 1494, il poeta Sebastian Brant scrive un poemetto dal titolo Das Narrenschif ( La nave dei folli), una brutale satira dei vizi umani. I folli presenti sulla nave sono tutti diretti a Narragonia, la terra dei pazzi. Il viaggio in mare è il pretesto per descrivere i vizi e le colpe dei personaggi espulsi dalla città: uomini incolti, rozzi, che non rispettano i Dieci Comandamenti. Che vivono con la fascinazione per i sette vizi capitali.

Quella nave ispirerà il pittore olandese Hieronymus Bosch e Erasmo da Rottedam. Quest’ultimo nella sua opera Elogia della follia (pubblicata nel 1509) attraverso l’ironia e il sarcasmo critica la società suo tempo. Deride, in particolare, i dotti e i predicatori perché mistificano con la loro artificiosità linguistica i messaggi della fede cristiana. Erasmo non loda la follia che si manifesta nella furia scatenata dalle dee infernali, ma quella che è dolce illusione:

«Una specie di alienazione mentale» che libera l’animo dai suoi dolorosi tormenti, inondandolo di «inesauribile voluttà».

Il folle è per Erasmo l’estremo saggio, colui che è in grado di riconoscere i volti degli ipocriti. È colui che è animato dall’entusiasmo e dalla generosità. Sfida i giudizi degli altri e si cimenta in grandi imprese. La follia cambia continuamente volto: può essere saggezza, ma anche leggerezza stolta e ubriacona.

È un nuovo sguardo sulle apparenze del mondo: «Tutte le cose umane hanno due facce, completamente diverse l’una dall’altra, talché ciò che a prima vista è morte, a ben riguardare più addentro, si presenta come vita, e all’opposto la vita si rivela morte, il bello brutto, l’opulenza non è che miseria, la mala fama diventa gloria, la cultura si scopre ignoranza, la robustezza debolezza, la nobiltà ignobiltà, la gioia tristezza, le buone condizioni celano la sventura, l’amicizia l’inimicizia, un rimedio salutare vi reca danno».

Ma il culmine della follia è quello della croce, della fede. Che si basa su un atto di fiducia, senza preoccuparsi della propria sorte. L’esempio è quello di Gesù, il folle per eccellenza, perché è privo di egoismo e di umana prudenza. Ama tutti gli uomini anche chi lo perseguita. E per questo viene respinto dal mondo.

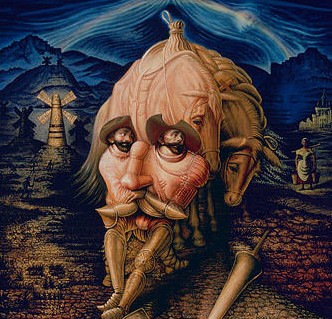

Il folle avventuriero di Cervantes

Follia e alienazione sono al centro del romanzo Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes Saavedra. Il cavaliere errante Don Chisciotte è un personaggio che abbandona tutto. Si distacca dal mondo ormai dominato dalla grande nobiltà e dalla ricca borghesia, e si dedica completamente alla lettura.

A forza di leggere libri il cavaliere diventerà pazzo. Arrivando a convincersi che l’unico modo per dare un senso alla realtà è quello di autoingannarsi. Crederà infatti di combattere per il bene e la giustizia in un mondo che non ha alcun bisogno di lui.

La sua follia verrà alimentata dal distacco fra la sua idea e la realtà. Un distacco che però è soltanto apparente. Il folle avventuriero è l’idealista che ha bisogno di aggiungere qualcosa di più rispetto alla realtà omologante. Che non si accontenta della bruta realtà razionale, quella del suo compagno di viaggio Sancio Panza.

Sa che ormai si è persa la corrispondenza fra la scrittura e le cose, e che può costruire la sua realtà. Con le sue regole rigide, con la sua normalità. Tanto reale quanto quella di Sancio. Don Chisciotte-Cervantes sa che abbiamo bisogno di uno slancio ideale per costruire un nuovo mondo. Del pensiero folle e visionario, che sia in grado di coinvolgere anche i più ingenui realisti. Per usare le parole di Fellini: «L’unico vero realista è il visionario».

Il cavaliere di Cervantes possiamo dire che è un sognatore coerente che contagia i pensieri delle persone. È l’uomo che nutre la speranza contro la delusione della realtà. Come dirà Ernst Bloch:

«L’importante è imparare a sperare. Il lavoro della speranza non è rinunciatario perché di per sé desidera aver successo invece che fallire. Lo sperare, superiore all’aver paura, non è né passivo come questo sentimento né, anzi meno che mai, bloccato nel nulla. L’affetto dello sperare si espande, allarga gli uomini invece di restringerli, non si sazia mai di sapere che cosa internamente li fa tendere a uno scopo e che cosa all’esterno può essere loro alleato. Il lavoro di questo affetto vuole uomini che si gettino attivamente nel nuovo che si va formando e cui essi stessi appartengono».