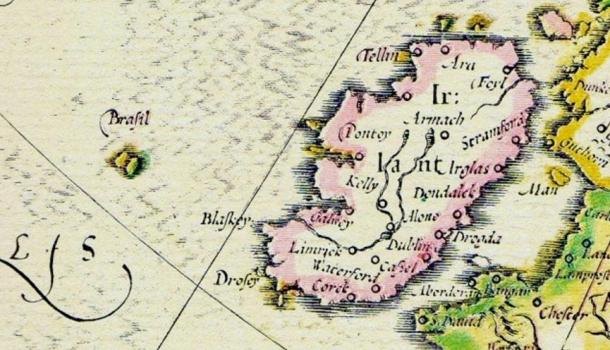

Le antiche carte geografiche medievali, tracciate su pergamene ingiallite, ricche di colori e con disegni che descrivevano il mondo conosciuto, indicano spesso la presenza di isole dai nomi poco noti: San Brendano, Thule, Hy-Brazil. Sono isole immaginarie e fantastiche, narrate per secoli dai letterati, che hanno attirato gli antichi navigatori verso la loro scoperta e permesso così di ampliare i confini del mondo. La storia di questi luoghi, che si tratti di arcipelaghi sparsi in mezzo all’Atlantico o di lembi di continenti nei mari del Nord, e della loro ricerca, è raccontata da Antonio Musarra, docente di Storia medievale presso La Sapienza Università di Roma, in L’isola che non c’è. Geografie immaginarie fra Mediterraneo e Atlantico.

Un viaggio letterario e reale, alla scoperta di isole immaginarie protagoniste di utopie, delusioni, conquiste.

Mappe e miti

Come gli esploratori studiavano le mappe per raggiungere nuove terre, Musarra va alla ricerca delle isole “fantastiche” inseguendo le loro tracce nella letteratura classica, monastica e medievale: da Omero a Dante, passando per le saghe norrene e i diari di Colombo. Scritti nei quali si faceva riferimento a «arcipelaghi meravigliosi, baciati dal sole, dove sorgevano frutti spontanei e la fatica era assente», sparsi nell’Atlantico, o a «isole di fuoco e di ghiaccio, in cui il sole non tramontava mai» nell’estremo Nord.

Narrazioni che hanno alimentato il mito di questi luoghi, spesso mai trovati, e spinto i navigatori a dare forma e collocazione geografica alle isole della loro immaginazione.

È il caso delle Isole Fortunate, o Isole dei Beati, narrate, fra i vari, anche da Plinio il Vecchio e da Dante e identificate come le Canarie o talvolta come le Azzorre. È la storia dell’Isola di San Brendano, la fantastica isola-pesce dell’Atlantico il cui mito risale all’odissea monastica “Navigatio sancti Brendani”, che racconta i pellegrinaggi per mare dell’abate Brendano durante il VI secolo. Isola anch’essa identificata talvolta come una delle Canarie, altre come un’isola delle Azzorre. Oppure sono le vicende dell’Ultima Thule: isola leggendaria citata per la prima volta dall’esploratore greco Pytheas nel IV secolo a.C e che, durante l’epoca d’oro delle grandi esplorazioni, è stata attribuita geograficamente all’Islanda o alla Groenlandia, a lungo considerata l’estrema periferia settentrionale del mondo.

Viaggi reali e letterari

Come emerge dal racconto di Musarra, la ricerca di questi luoghi, il mito che li avvolgeva e la convinzione della loro esistenza, basata sui racconti del passato, hanno dato il via e hanno permesso molti viaggi fondamentali per la storia dell’umanità. È anche grazie alla leggendaria Antilia, o Isola delle Sette Città – mai raggiunta – che Cristoforo Colombo, per esempio, pianificò il suo viaggio verso oriente passando per l’Atlantico e scoprendo, alla fine, il Nuovo Mondo.

Con la stessa attenzione con la quale i marinai tengono la propria rotta, seguire Musarra nel suo viaggio letterario da Nord a Sud richiede concentrazione e un certo spirito di avventura.

Per ognuna delle isole indagate, l’autore usa come “mappa” i diversi riferimenti letterari lasciati nel corso dei secoli (fra i quali non è semplice districarsi) distinguendo ciò che è reale da ciò che è fantastico. Il suo racconto intreccia mito e realtà, immaginazione e storia. Con il mare a fare da collegamento. È questa, inoltre, l’idea di “isola” che emerge dal libro. «Uno degli spazi più frequentati dall’immaginazione», come scrive l’autore, che al tempo stesso però esiste nella realtà ed è stato motore di nuove scoperte.