La nuova rubrica “Un dato al mese” di Sapereambiente si basa sull’analisi dei dati, vale a dire sulla lettura di quelle informazioni elementari, espresse generalmente attraverso uno o più numeri (ma anche parole o simboli) che costituiscono (o dovrebbero costituire) una rappresentazione oggettiva della realtà. Non a caso questo termine deriva dal latino “datum”, che significa letteralmente “fatto”. Tanto maggiore sarà la capacità informativa del dato e tanto maggiore sarà il suo valore, come ricordano gli autori del volume “Dove i fatti non arrivano” (Pacini, 2024)

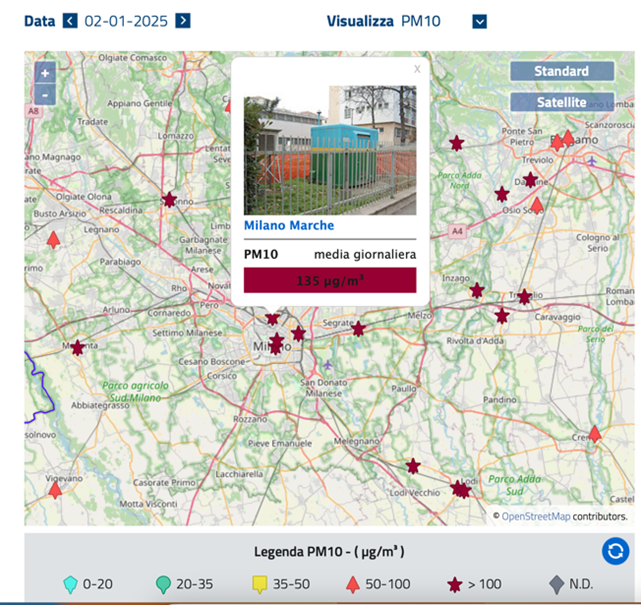

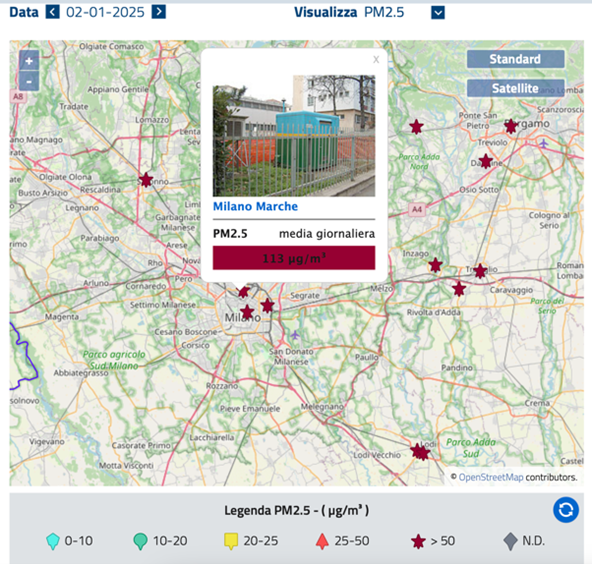

E allora il primo dato da cui vogliamo partire si riassume in questa grandezza: 135 microgrammi per metro cubo di aria. Cosa significa?

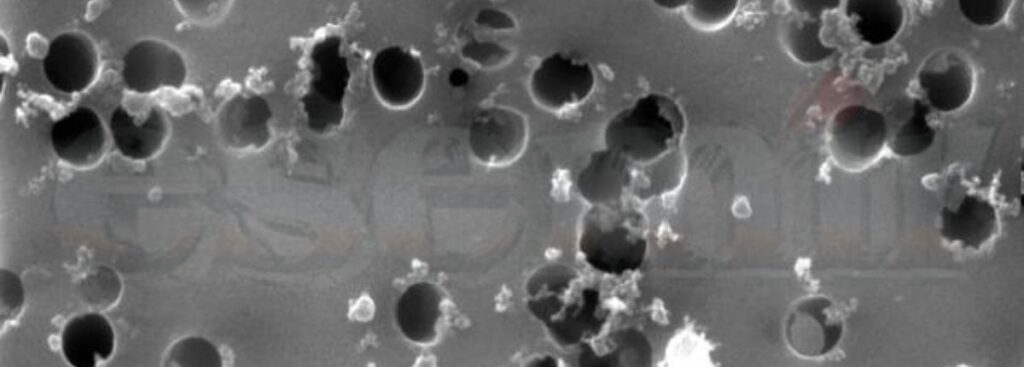

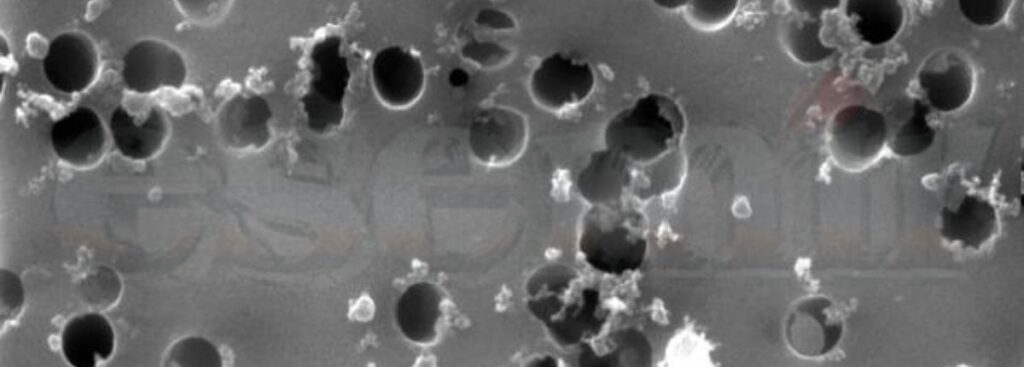

Aguzziamo la vista

Cominciamo col dire che leggiamo questa cifra nelle immagini che riportiamo in questa pagina, acquisite dalle stazioni per il monitoraggio ambientale di Arpa Lombardia in viale Marche, a Milano, pochi giorni fa, più esattamente il 2 gennaio. Nel dettaglio si leggono i valori delle polveri sottili (o particolato atmosferico), vale a dire PM10 e PM2,5, rilevati durante quella giornata: rispettivamente 135 e 113 microgrammi per metro cubo (µg/m3) come media giornaliera.

Numeri e fonti

Ma cosa ci dicono questi numeri? Ci dicono che l’aria in quella zona presenta una concentrazione di polveri molto elevata e dannosa per la salute. E su quali basi affermiamo che questa concentrazione è elevata e dannosa? Vediamo di capirlo attraverso delle fonti scientifiche attendibili. Con il termine particolato atmosferico si intendono quelle particelle che ogni giorno respiriamo e che di solito sono chiamate polveri sottili o pulviscolo.

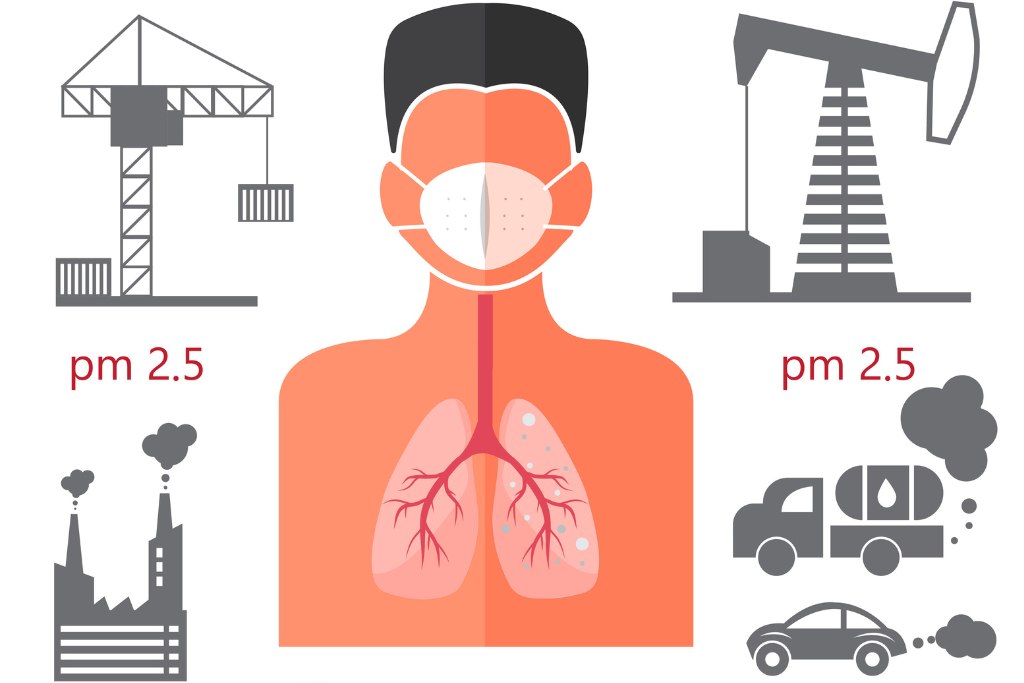

La sigla Pm deriva dalle iniziali delle due parole inglesi Particulate Matter (tradotte in italiano come “materiale particolato”). I numeri invece (10 e 2,5) stanno ad indicare il diametro della particella in micron o micrometri (1 micron=1 milionesimo del metro).

Clicca per ingrandire

Frazioni pericolose

Il PM10, come spiega l’Istituto superiore di sanità, è chiamato anche frazione toracica in quanto, passando per il naso, può raggiungere la gola e la trachea, localizzate nel primo tratto dell’apparato respiratorio. Il PM2,5 invece si definisce frazione respirabile, perché queste particelle più piccole possono arrivare in profondità nei polmoni.

Particolato killer

Cosa dice la legge

Le Linee Guida sulla Qualità dell’Aria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità indicano come limite giornaliero da non superare più di 3-4 volte in un anno i 45 µg/m3 per il PM10 e i 15 µg/m3 per il PM2,5. La Direttiva europea 2024/2881 introduce, dal 2030, valori limite per il PM10 di 45 µg/m3 e per il PM2,5 di 25 µg/m3 da non superare più di 18 volte in un anno. La normativa attuale stabilisce solamente per il PM10 un limite di 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte in un anno.

Stagione critica

Siamo ormai nella stagione più critica per la qualità dell’aria nelle nostre città, in Pianura Padana e non solo, quando le sostanze inquinanti ristagnano negli strati più bassi dell’atmosfera e si aspetta la pioggia o una giornata di vento, proprio come è avvenuto a Milano nei primi giorni del 2025, perché la cappa di smog si allontani.

E i dati, ai quali ciascuno di noi può accedere, lo confermano: servono azioni decise e radicali, ben oltre gli stop al traffico o il ricorso alle mascherine, per ridurre le fonti di emissione e proteggere la nostra salute.