«Dormi a faccia in su. Se arriva un giaguaro vedrà che anche tu puoi guardarlo e non ti disturberà». È da questo consiglio, dato all’antropologo Eduardo Kohn da un uomo del villaggio runa di Avila nell’Amazzonia equadoregna, che si apre la riflessione sul modo in cui gli altri generi di esseri viventi ci percepiscono, ci guardano, ed effettivamente e più generalmente pensano. Eduardo Kohn è professore associato di antropologia alla McGill University di Montreal ed ha incentrato buona parte della sua ricerca etnografica sulla popolazione runa dell’Alta Amazzonia. Questo libro nasce da una profonda e prolungata conoscenza del villaggio di Avila, immerso nella Foresta Amazzonica. La prima visita di Kohn risale al 1992, a questa sono seguiti 4 anni, dal 1996 al 2000, di ripetuti ritorni. Il libro How Forests Think nasce dopo una permanenza nel 2010 ed è stato pubblicato per la prima volta nel 2013. L’opera, dopo aver vinto nel 2014 il Gregory Bateson Prize, è stata tradotta in oltre 10 lingue e dal 24 giugno è disponibile anche in Italia con il titolo Come pensano le foreste, edita dalla casa editrice Nottetempo e tradotta da Alessandro Lucera e Alessandro Palmieri.

Ripensare l’umano

Un libro che è una rivoluzione di cui abbiamo effettivo bisogno. Un nuovo approccio copernicano pronto a mettere in discussione la centralità dell’antropos rispetto agli altri abitanti del Pianeta.

Il pensiero non è più appannaggio esclusivo del genere umano, non è il tratto che ci contraddistingue dagli altri esseri viventi, siano essi piante, animali o interi ecosistemi. Per spiegarci tutto questo e mettere in discussione i nostri parametri di approccio logico razionale, Kohn utilizza proprio i principi cardine del pensiero occidentale rifacendosi alla mitologia greca, alla filosofia classica, alla letteratura, all’ambito delle scienze e ovviamente all’antropologia culturale.

Impossibile dunque liquidare questo lavoro come una sorta di decostruzione psico-metafisica più vicina ai testi di carattere spirituale che a quelli scientifici. Ci troviamo di fronte a un pensiero logico razionale occidentale in grado di interrogarsi davanti a una foresta, mettersi in discussione e riscoprirsi. «Questo libro è un tentativo di meditare sull’enigma della Sfinge (quella che nel mito greco Edipo incontra sulla strada per Tebe), attraverso un approccio etnografico a una serie di incontri amazzonici altro-che-umani. Indagare le nostre relazioni con questi esseri che esistono in qualche modo oltre l’umano ci spinge a mettere in discussione le nostre abituali risposte sull’umano. L’obiettivo qui non è né sbarazzarsi dell’umano né conferirgli una nuova posizione, ma aprirlo». Kohn definisce tale approccio “antropologia oltre l’umano”.

How Forest Think – Dialogo con Eduardo Kohn

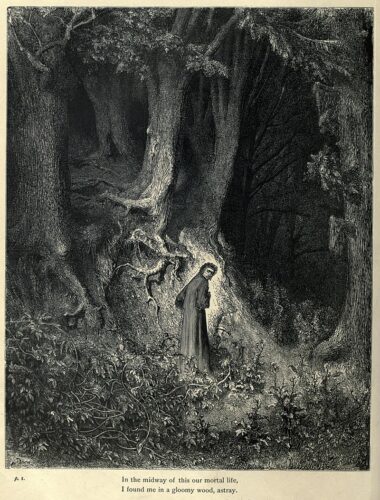

Esta selva selvaggia

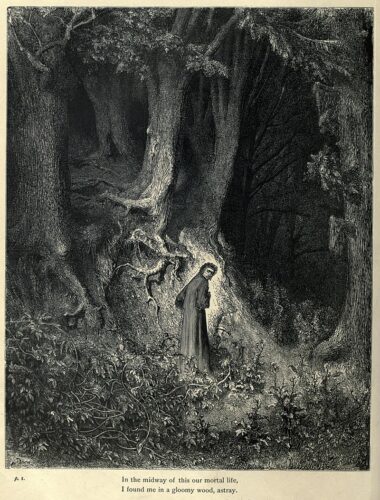

Apre il primo capitolo introduttivo l’esergo dantesco a noi italiani particolarmente noto: «Ahi quanto a dir qual’era è cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte»: ci stiamo inoltrando in un percorso di autoconoscenza che avrà come controparte il mondo selvaggio. E per farlo dobbiamo inevitabilmente, proprio come fece il padre della nostra lingua, tener presente la semiotica, la creazione e l’interpretazione di segni per comunicare. Kohn a questo riguardo chiarisce subito che «Il primo passo per capire come pensano le foreste è abbandonare i nostri preconcetti su cosa significhi avere una rappresentazione di qualcosa». Siamo abituati a considerare le rappresentazioni come linguaggi in quanto la nostra rappresentazione linguistica si basa su segni convenzionali collegati agli oggetti a cui si riferiscono. Ma non tutti i processi semiotici hanno queste proprietà. Dobbiamo superare l’approccio dualistico «in cui gli umani vengono descritti come separati dai mondi che rappresentano, per andare verso un approccio monista, nel quale i modi in cui gli umani si rappresentano i giaguari e i modi in cui i giaguari si rappresentano gli umani possano essere intesi come parti integranti, sebbene non interscambiabili, di un’unica storia senza fine. Date le sfide poste dalla necessità di imparare a vivere con una varietà sempre più grande di forme di vita – siano esse animali domestici, erbe infestanti, parassiti, organismi commensali, nuovi agenti patogeni, animali ‘selvatici’ o ‘mutanti’ tecno-scientifici – non solo è di cruciale importanza, ma è anche urgente sviluppare una precisa maniera di analizzare quanto l’umano sia distinto da, e allo stesso tempo in continuità con, tutto ciò che si trova al di là di esso».

Sumak Kawsay

In kichwa, la lingua dei runa, esiste il termine “sumak kawsay” ed esprime un concetto legato all’importanza del vivere in equilibrio con la foresta. Si tratta di un modo di prestare attenzione alle proprietà della vita nelle sue varie forme. È un orientamento etico che proviene dall’osservazione e l’interrelazione con il mondo naturale e prende forma quando l’essere umano riesce a pensare con la foresta. Kohn, attraverso diversi esempi e approfondimenti, giunge alla deduzione che una foresta pensi attraverso immagini che possiedono la qualità ontologica delle totalità semplici, ossia sono autosufficienti e complete, iconiche. Per connettersi a questi pensieri silvestri anche l’essere umano deve pensare attraverso immagini, per questo motivo i runa prestano particolare attenzione alle suggestioni che arrivano dal mondo onirico.

Con questo libro chiediamo che le persone leggano, e si sveglino, e inizino a sognare.