«Come un pezzo di mammo, sono». C’è un momento decisivo in cui Monica Vitti entra definitivamente nell’immaginario non solo cinematografico ma sociale collettivo (in Italia e poi nel resto del mondo), ed è nell’annus mirabilis 1968, quando irrompe sugli schermi con la capigliatura folta e scura (poi tinta di rosso fuoco nella swinging London) di Assunta Patanè, la “ragazza con la pistola” di Mario Monicelli. La storia della giovane siciliana che insegue nel Regno Unito l’uomo che “la disonorò”, un magistrale Carlo Giuffré, per ucciderlo e riconquistare l’onore perduto, è un successo clamoroso di pubblico che ribalta i canoni del maestro Pietro Germi in “Divorzio all’italiana” e “Sedotta e abbandonata”.

È un’impertinente rivoluzione auto ironica nell’Italia all’alba della rivoluzione e si prende gioco di tutto. Non solo e non tanto degli (presunti) usi e costumi atavici che ancora persistevano in alcune sacche della società, ma soprattutto di chi nella commedia e quindi nella messa in scena grottesca di quegli stessi costumi non riusciva che a vedere il primo strato, il racconto per stereotipi tanto accessibili da divenire paradossi, la coltre in superficie sotto la quale spuntavano irriverenti e prepotentemente visibili numerose tracce di quel cambiamento già avvenuto in Italia come in gran parte del mondo.

La condizione delle donne è già cambiata ben “prima della rivoluzione”, anche se si fa finta di non saperlo. E nella fatidica scena del “pezzo di mammo” Monicelli prende in giro lo spettatore: è più Assunta ad “approfittarsi” di Vincenzo che non viceversa.

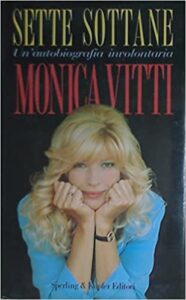

In questo paese capovolto, più matriarcale di quanto non si voglia ammettere ma dove il delitto d’onore viene abrogato solo nel 1981, il punto di vista femminile irrompe nello strabiliante, grottesco e denso di critica sociale “prodotto medio” dell’industria cinematografia dell’epoca (nomi come Germi, Monicelli, Risi…), che oggi rimpiangiamo. Rappresenta questo film straordinario l’ingresso trionfante di un’altrettanto straordinaria Monica “sette sottane” (come la chiamavano da bambina per la sua freddolosità) in quella che Maurizio Grande chiamava, citando Lukàcs, “l’epopea del chiaroscuro”, l’esistenza del mondo moderno raccontata nelle sue debolezze e nevrosi dalla migliore commedia cinematografica.

À la une de Libération ce jeudi :

⚫️ La Vitti éternelle https://t.co/nj2k4mQp7h #MonicaVitti pic.twitter.com/yRWUMwITda

— Libération (@libe) February 2, 2022

Come la Loren, sua coeva, anche la Vitti è affascinante, brava e sa far ridere. Ma se, al netto dell’incontestabile verve comica, la giunonica e prepotente avvenenza hollywoodiana di Donna Sophia ne fa un’icona universale e quasi immateriale, la Vitti si plasma attraverso la comicità, è un’icona in movimento. Esattamente come la sua Assunta, che da (presunta) primitiva nel paesino siculo si scopre modella libera ed emancipata in una swinging London che sembra fare affettuosamente il verso a Blow up. È quindi “La ragazza con la pistola” la consacrazione di una donna nel pantheon dei grandi “colonnelli” dell’allora grandissima commedia all’italiana, vale a dire Gassmann, Tognazzi, Manfredi e Mastroianni.

I segni, sia ben chiaro, c’erano già tutti e da tempo. Maria Luisa Ceciarelli, nata a Roma in una famiglia borghese il 3 novembre del 1931 e cresciuta per i primi anni della sua vita proprio in Sicilia per via del lavoro del padre, la recitazione ce l’aveva in testa e nel cuore sin dall’infanzia, da quando si dilettava e dilettava i fratelli mettendo in scena piccoli spettacoli improvvisati. Nonostante il parere contrario dei genitori, che sognano per lei una vita consona alle aspettative della loro classe sociale, nel 1953 si diploma all’Accademia d’Arte Drammatica di Roma, con il maestro Silvio D’Amico e sotto la direzione del grande Sergio Tofano.

È proprio Tofano ad intuirne la verve comica: mentre affronta ruoli drammatici “classici” a teatro, da Shakespeare a Molière, lui le affida un ruolo importante nella serie di commedie ispirate al personaggio del Signor Bonaventura (creato dallo stesso Tofano). Il ruolo è quello del cane bassotto amico di scorribande dell’allora popolarissimo eroe dei fumetti. E lei nel frattempo si chiama già Monica Vitti, “nom de scène” che ha scelto partendo dal cognome della madre Adele Vittiglia, mentre “Monica” lo aveva sentito e le era piaciuto molto, all’epoca non ancora di moda. È un piccolo ruolo nell’Adriana Lecouvrier di Guido Salvini il suo debutto al cinema, al fianco di Valentina Cortese, Gabriele Ferretti e Memo Benassi. Nel 1957 presta la voce (la sua voce, roca, inconfondibile) a Dorian Gray in “Il grido” di Michelangelo Antonioni.

L’incontro è fatale sia per la giovane attrice che per il cineasta, l’inizio di una relazione personale e artistica che darà vita alla celebre quanto contestata (all’epoca anche da molti critici militanti) tetralogia antonioniana.

Visualizza questo post su Instagram

Il 1960 è secondo molti l’anno della nuova rinascita post-neorealista del cinema italiano: è l’anno de “La dolce Vita”, “Rocco e i suoi fratelli” e de “L’Avventura”, capostipite dei quattro film di Antonioni dedicati a quella che all’epoca fu bollata superficialmente come “incomunicabilità”. Di nuovo al fianco del mostro sacro Ferzetti, stavolta l’attrice romana è Claudia, amica di una già celebre Lea Massari, che sparisce durante una vacanza in barca ribaltando le sorti del plot. Fischiato dal pubblico a Cannes (stessa sorte de “La dolce vita”), ma acclamato dalla giuria, “L’Avventura”, che Rossellini definì “il più bel film mai presentato ad un festival”, incanta Alain Resnais per il “modo singolare di introdurre i personaggi attraverso il paesaggio e viceversa”.

Un’attenzione all’ambiente, in questo caso quello selvaggio, marino e terrestre delle isole Eolie, che sarà una costante nella cinematografia antonioniana.

È l’inizio dell’ascesa internazionale: negli anni successivi Monica Vitti è protagonista de “La notte” con Mastroianni e Jeanne Moreau, de “L’eclisse”, insieme ad Alain Delon, poi di “Deserto rosso”. È ormai celebre, acclamata interprete di un nuovo cinema europeo che indaga e scandaglia le nevrosi e le solitudini della borghesia emergente post bellica. Nel 1964 sul set di “Deserto rosso”, film che anticipa in parte i canoni della distopia, raccontando l’alienazione della modernità («C’è qualcosa di terribile nella realtà, e io non so cos’è. Nessuno me lo dice») e le conseguenze dell’industrializzazione sulle vite dei singoli e sull’aspetto stesso dell’ambiente che li circonda (il deserto rosso del titolo è il primo film a colori di Antonioni), conosce Carlo Di Palma, direttore della fotografia che diverrà il suo compagno, secondo grande amore della vita.

Nel 1966 è in “Modesty Blaise” di Joseph Losey, poi in “Le fate” di Luciano Salce, “Fai in fretta a uccidermi… ho freddo!” di Citto Maselli del 1967 e di nuovo, lo stesso anno, con Salce in “Ti ho sposato per allegria”, tratto dall’omonima commedia di Natalia Ginzburg. Ma, appunto, è nel 1968, con “La ragazza con la pistola” che la Vitti diventa “la Vitti”. È, quello di Assunta, un personaggio irresistibile, che contrariamente alla maliziosa passività di Agnese di “Divorzio all’italiana” (che è del 1964), è in realtà, a ben vedere, attiva e padrona del suo destino. Ed è questo corto circuito con il comodo stereotipo sociale, di genere e geografico che Monicelli racconta attraverso un concatenarsi di avvenimenti elettrizzanti, che rivela la Vitti ormai consapevole mattatrice a suo agio con maschere che sa plasmare e destrutturare.

Monica, la Vitti, è ormai entrata nelle case degli italiani attraverso l’irriverenza ingenua e un po’ pasticciona di Agnese, nella quale, decenni prima di Bridget Jones, le donne trovano identificazione.

Gioca sciascianamente con la Sicilia come metafora con tanto di sottofondo swing rock. È il volto di un cambiamento che sa prendersi in giro, con intelligenza e senza spocchia. Da questo momento non solo fioccano i premi (David di Donatello, Globi d’oro, Nastri d’argento, il Leone d’Oro alla carriera arriverà nel 1995, quando è già Grande Ufficiale d’Ordine al Merito della Repubblica italiana e Cavaliere della Legion d’Onore in Francia), ma “la Vitti” diventa una figura familiare per il grande pubblico, in un’epoca nella quale i grandi attori erano popolari senza perdere per questo la loro grandezza. Diventa uno specchio per gli italiani come per certi versi lo diventa, seppure con risvolti più apertamente malinconici, anche il suo amico Alberto Sordi. Curioso oggi pensare a due grandi coppie di attori dell’epoca, partner sulla scena e grandi amici nella vita: la Vitti e Sordi, e la Loren e Mastroianni, speculari tra loro e capaci di catturare tutte le gradazioni e le sfumature dell’immaginario maschile e femminile italiano, non solo di quegli anni.

Guarda l’intervista di Enzo Biagi a Monica Vitti durante “”III B – Facciamo l’appello” del 1971

Sordi è difatti il partner perfetto, che la avvicina ancora di più e definitivamente al grande pubblico nazional popolare.

«Mia madre mi disse: la polvere del palcoscenico corrode l’anima e il corpo», racconterà in una sua autobiografia.

Ma la polvere del palcoscenico è dotata di luce propria come quella dei corpi celesti: nel 1973 Albertone la dirige in “Polvere di stelle”. La sua Dea Dani, Ginger dei poverissimi, affamata soubrette d’avanspettacolo nella Roma bellica e post bellica, è un’icona struggente di miseria e nostalgia, indimenticata come la celebre canzone in duetto con il coprotagonista Sordi. C’è stato anche spazio per la televisione, tra gli anni ’70 e ‘80, in film e prosa insieme a Franca Valeri e a Eduardo, e in programmi di varietà (ne dirige anche uno, “La fuggidiva“, nel 1983 su Rai3). Poi qualcosa comincia a perdersi, già nei primi anni ’90, e lei ne è consapevole quando scrive nel ’93 nell’autobiografia Sette Sottane:

«A un certo punto della vita a mia insaputa, devo aver deciso di dimenticare. Non dimenticare i dolori o gli errori, ma dimenticare fatti, persone, forse solo confondere tutto».

È l’Alzheimer che sta arrivando, implacabile, a prenderla, lei appena sessantenne e ancora così lucida. Le verrà diagnosticato ufficialmente solo nel 2000, quando ha già cominciato da anni ad attutire e confondere suoni, volti e parole, ridotti a rumori lontani e smarriti. Da allora ha vissuto al riparo, nella discrezione più totale, al riparo, sotto quella coltre di stelle polverose con cui ha fatto grande il cinema italiano, con cui il compagno Roberto Russo l’ha protetta fino alla fine (chi vive a Roma fino ad alcuni anni fa poteva incontrarli camminare insieme per le vie meno “glamour” del centro storico, mano nella mano).

Guarda il film “Polvere di stelle” (1973)

In un’epoca in cui tutto, inclusa la malattia, diviene auto-narrazione (scelta per altro rispettabile), lei, istrionica, geniale, luminosa “Sette sottane”, che ha saputo essere tante donne diverse restando sempre se stessa (perché i grandi attori, ed è ancora Maurizio Grande a dirlo, “indossano le maschere non per esserne assorbiti ma al contrario, per rivelarsi”), ha voluto uscire di scena mantenendo il silenzio. Forse lo ha fatto con la stessa implacabile, irriverente ironia con cui Assunta Patanè prende il traghetto mollando definitivamente il “suo” Vincenzo all’alba:

«Io devo pensare che tutto quello che mi capita è la mia vita».

Grazie Monica, ti vorremo sempre bene.