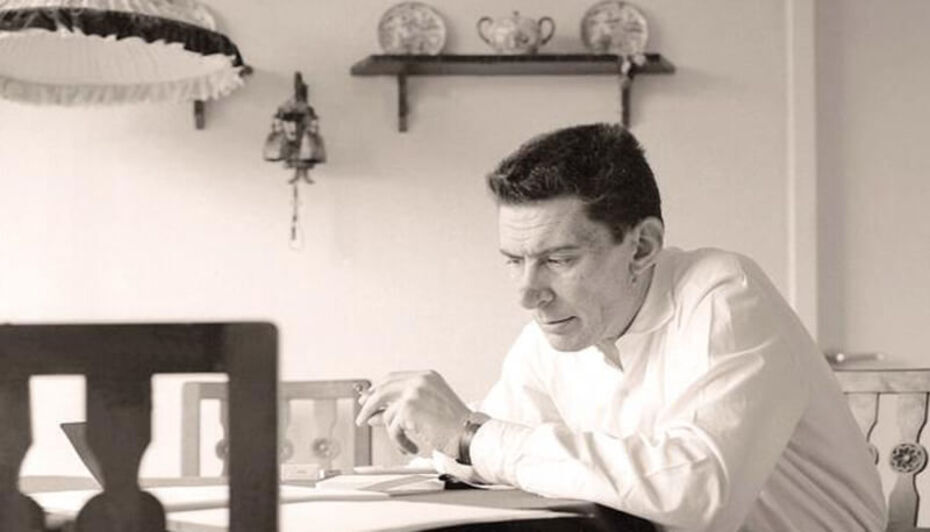

«Scrivo per un’infinità di motivi. Per vocazione, anche per continuare un rapporto che un avvenimento e le convenzioni della vita hanno reso altrimenti impossibile, anche per giustificare i miei sedici anni di studi non coronati da laurea, anche per spirito agonistico, anche per restituirmi sensazioni passate; non certo per divertimento. Ci faccio una fatica nera. La più facile delle mie pagine esce spensierata da una decina di penosi rifacimenti». Così Beppe Fenoglio si racconta a Elio Filippo Accrocca, in un colloquio (trascritto e rielaborato in Ritratti su misura di scrittori italiani, testo del 1960).

Ovvero un insieme di confessione e analisi, un tentativo di porre un punto a se stesso, al di là delle categorie.

Solitudine culturale

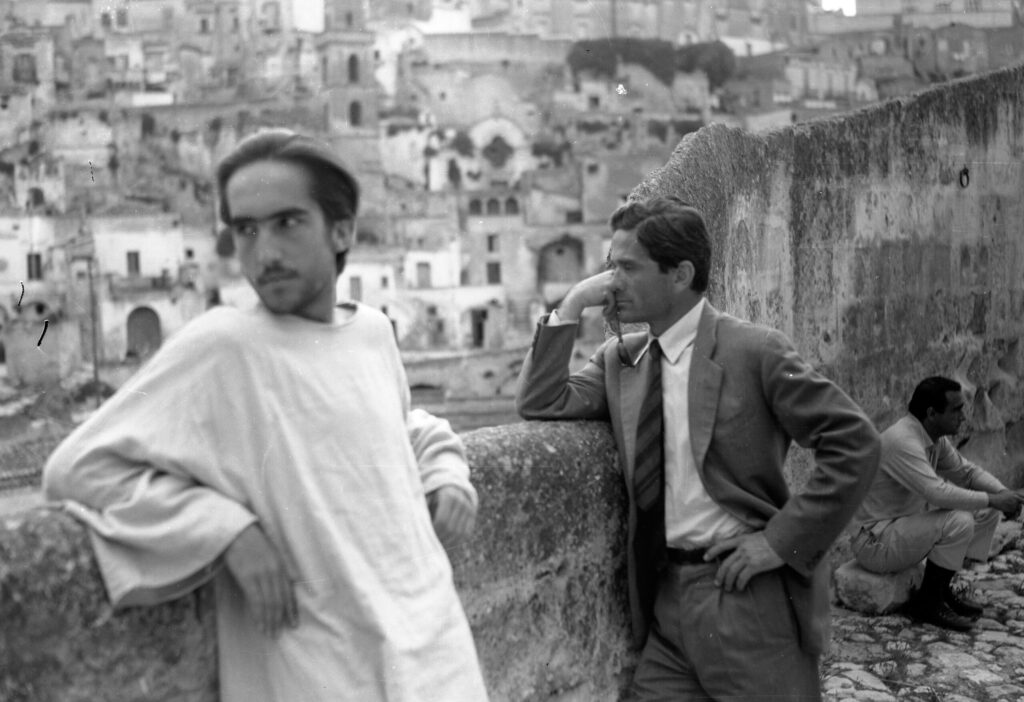

Nato ad Alba (Cn) l’1 marzo 1922, esattamente cento anni fa, lo scrittore resiste a ogni biografismo in virtù di quella “marginalità” che ne ha accentuato – volutamente – la solitudine culturale. Della sua vita sappiamo poco, anche se la sorella Marisa ha scritto pagine sfolgoranti di umanità, raccogliendo in Casa Fenoglio (Sellerio, 1995) e ne Il ritorno impossibile (Nutrimenti, 2012) le tracce di una memoria viva, accomunata dal senso di estraneità al proprio ambiente («ci siamo sentiti come uccelli che volano in altri stormi»), da un’idea di letteratura che è “fuoco” e “algebra”, una serie incessante di tentativi.

Passioni giovanili

Lo mostra il primo, dimenticato amore per il teatro, con opere come Serenate a Bretton Oaks (mai portata in scena) e La voce nella tempesta in cui già risuonano gli echi, le note di un percorso più complesso. Merito dei dialoghi intrattenuti con i drammaturghi inglesi – compulsati nella biblioteca del ginnasio-liceo Govone di Alba – e di un’anglomania che unisce Irving a Masters, Poe a Thornton Wilder. È un sentimento “assorbito”, ora modellato su Cime tempestose di Emily Brönte ora sulle poesie di Robert Browning e William B. Yeats a segnare le prime prove fenogliane. Ed è una strada sterrata, con sentieri che si dipanano in tutte le direzioni, si accavallano e si contraddicono quella lo conduce al capolavoro, o almeno a uno status di romanziere che – contrariamente alla vulgata comune – si impone tra gli addetti ai lavori già nella metà degli anni Cinquanta.

L’interesse per la lotta partigiana

Ma Fenoglio è un uomo appartato. Parla di sé come «scrittore amateur-like», vive arroccato in un angolo del Piemonte e non è mai fuori misura, chiassoso o polemico. Narra di cose scomode con asciuttezza elegante, con uno slancio controllato dietro cui svanisce ogni retorica e il travaglio – qualsiasi natura esso abbia – appare risolto nella naturalezza, nello scabro procedere di gesti essenziali. Nessuna ingenuità dunque, nemmeno nei testi minori, laterali, che appaiono invece come un magma in ebollizione, poi alimentato dall’esperienza che più segna il suo destino: la lotta partigiana che lo fa adulto e scrittore.

Generazione sofferente

I più ricordano il tributo di Italo Calvino nella prefazione del 1964 al suo Il sentiero dei nidi di ragno: «E fu il più solitario di tutti che riuscì a fare il romanzo che tutti avevamo sognato, quando nessuno più se l’aspettava, e arrivò a scriverlo e nemmeno finirlo (Una questione privata), e morì prima di vederlo pubblicato». Ma già da La paga del sabato emerge il racconto di una generazione sofferente, la vicenda di uno di quei ragazzi che tornano giovanissimi dalla Resistenza e non si trovano più. Disadattati nel loro ambiente, nel corso fermo della Storia. Oggi, con il senno di poi e tanta letteratura critica alle spalle, è facile riconoscere quel che di “scomodo” e di eterno c’è in questi testi: lo scarto tra l’immaginazione, le aspettative, e la durezza del mondo reale, la lontananza e il disprezzo per le narrazioni di maniera.

Lingua arcaica

Colpito dal giudizio di Elio Vittorini che pure lo pubblica per Einaudi ma “boccia” La paga del sabato come testo unitario, suggerendo di scomporlo in due racconti poi apparsi ne I ventitré giorni della città di Alba (1952), Fenoglio dubita a lungo dei propri mezzi credendo di ignorare «le 4 marce» che fanno il «il fondo del romanziere». Niente di più inesatto, se si considera la sua lingua arcaica, dura, tramata di un dialetto appena sottotraccia e largamente visiva, capace di produrre immagini che – già dalle prove teatrali, dunque giovanili – rimandano a un cinema nebbioso e crepuscolare, capace di procedere in parallelo con la letteratura. Preoccupato di raccogliere la sua produzione parcellizzata, Fenoglio tralascia di pubblicare in forma completa il capolavoro maturo, Una questione privata (uscito postumo nel 1963) e Il partigiano Johnny (anch’esso postumo, nel 1968), un «libro grosso» – come lui stesso lo definisce – ispirato alle vicende vissute in prima persona come studente, soldato e partigiano tra il 1942 e il 1945.

Dall’inglese all’italiano

Circa dieci anni dopo, e per quattro anni (dal 1955 al 1958), l’autore proietta all’indietro il suo sguardo, rianalizzando la guerra, la Resistenza, la natura, la morte, muovendo da quella che Leopardi definiva «una lingua che non si trova», in questo caso l’inglese della prima stesura di Johnny, a tratti sgrammaticata e “irreale”, necessaria ad avvicinare una materia viva, ancora troppo pulsante, densa di fantasmi e di tormenti. Poi l’italiano, la ripulitura, e un testo che ha i colori dell’oltretomba, di un oceano fangoso in cui navigano vincitori e vinti, giovani che uccidono altri giovani fuori dal mito e dalla sacralità.

Il vento dell’epica

Su tutta l’opera di Fenoglio soffia il vento dell’epica, è vero, ma è un epos delle avversità umane e naturali, narrate nell’intreccio del suolo avaro, della sopraffazione del simile sul simile. «Nessuno di noi si sveglierà in una mattina della prossima primavera». E poi:

«Anche per me, ripete Johnny, sarà la mia fine. Altrimenti, che debbo pensare di me? È solo una questione di data… Non vedrò tramontare il sole».