Ho atteso prima di scrivere perché dovevo elaborare un eccidio, un disastro naturale fatto passare, e troppe volte accade, come uno dei tanti incendi, dolosi intendiamoci bene, che capitano nei giorni bollenti dell’estate sarda. E mai così bollenti come questo luglio da poco trascorso. Ho rimesso mano a disegni degli anni passati, ho cercato di ritrovare immagini e ho disegnato quello che avevo in testa per sconfiggere la rabbia di fronte alla cattiveria irosa, alla malvagità, al malaffare che armano la mano di chi appicca il fuoco senza capire l’enorme danno ambientale prodotto in un luogo importante per la geologia, la zoologia, la preistoria e la storia.

Montiferru, meraviglia dei viaggiatori

E il luogo è il Montiferru, un vulcano che si spense un milione e mezzo di anni fa e che era alto, come hanno scoperto i vulcanologi, 1500 metri sul livello del mare, quello della costa occidentale sarda che guarda da lontano la Spagna. Il Montiferru oggi supera appena i mille metri: è un possente acrocoro di basalto, di trachite, di materiali vulcanici attraversati da strati meravigliosi di diaspro, calcedonio, quarzo, corniola, pietre dure che si ritrovano come ciottoli levigati sulle spiagge. Pietre dure di cui parlò il generale piemontese Alberto La Marmora nel suo viaggio in Sardegna del 1819. Geologia a parte sono state le foreste a lasciare stupefatti i viaggiatori, i ricercatori, gli specialisti di botanica, di micologia.

Cattedrale botanica di biodiversità

Infatti foreste, vere foreste spezzettate dai muretti a secco delle tanche (gli appezzamenti che delimitano le proprietà) sono, erano, un patrimonio indiscusso di biodiversità vera. E in queste foreste che scendono dalle pendici alte del Montiferru si potevano osservare e ammirare imponenti e secolari querce da sughero, spettacolari roverelle per altezza e circonferenza, lecci ultrasecolari produttori di ghiande a tonnellate, tassi rigogliosi punteggiati dalle loro rosse bacche velenose.

Addentrandosi in queste cattedrali botaniche ci si trovava di fronte ad agrifogli arborescenti alti anche più di dieci metri, gigantesche macchie di lentisco, stupendi arbusti di corbezzolo.

E poi erica arborescente, rovi di more aggrovigliate ai tronchi, mirto con le sue bacche blu azzurre. I micologi che hanno visitato le foreste del Montiferru hanno parlato di meraviglie scientifiche perché era qui che nascevano tutti o quasi i funghi dell’Italia centrale: era come aprire, dopo i giorni giusti della pioggia, un atlante e pagina per pagina classificare amanite, psalliote, boleti, cantarelli, agarici e via via elencando ogni specie possibile.

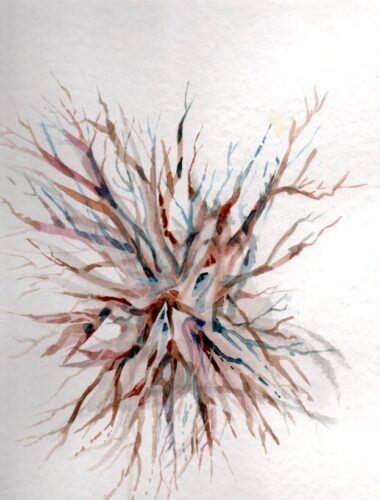

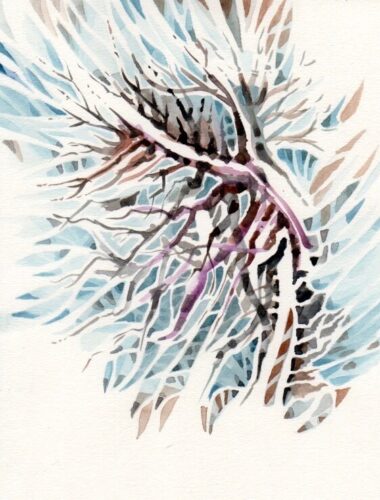

“Lo schianto del leccio” e “Fiamme azzurre e nere”, opere di F.Carbone dedicate agli incendi del Montiferru

Millenni di storia naturale in cenere

Ora tutto questo è sparito, devastato, incenerito come se il vulcano si fosse risvegliato e avesse chiuso una pagina di storia naturale. La macchia mediterranea si riprenderà ma ci vorranno anni; alcuni alberi di alto fusto forse riprenderanno forza, ritroveranno rami verdi ma non si sa come e quando. Non è solo un micidiale pugno nello stomaco per ognuno di noi che era entrato in quei luoghi ma è una tragedia per chi ha perso non solo le proprie foreste ma anche gli uliveti che sono stati travolti dal fuoco. L’oliva di Cùglieri, una delle più famose tra le tante cultivar riconosciute per la loro bontà, è stata flagellata dal passaggio del fuoco. E le fiamme si sono portate via anche l’ulivo millenario di Sa Tanca Manna, proprio quello che negli ultimi anni era diventato famoso ed erano molti quelli che andavano a vederlo e a fotografarlo. Forse, lo speriamo, non è morto, forse ha qualcosa di vivo ancora tra le radici. Ma è stato stroncato, quasi esploso, in parte carbonizzato.

Terra bruciata di vulcani estinti

Penso a questa Sardegna dell’interno e ai suoi tanti vulcani estinti: Montiferru il più a nord, Monte Arci dove gli uomini del neolitico spaccavano l’ossidiana per farne punte di frecce (ai suoi piedi nel paese di Ales nacque Antonio Gramsci), e l’Arcuentu, a sud. Penso alle altrettanto meravigliose foreste che rischiano ogni estate perché ci sono mascalzoni impuniti e conosciuti che fanno, appunto, terra bruciata. Mi viene in mente quando il collega Carlo Zanda, lavoravo a La Stampa di Torino, mi chiese di scrivere un editoriale per la Nuova Sardegna. “Perché i sardi non amano la loro terra”. Già perché? Vinsi il Premio Iglesias con quell’articolo e me ne vergognai perché era un atto d’accusa da non sardo a un mondo così difficile e complicato. Sono troppi ancora i sardi che non amano la loro terra e tra questi, ci sono i massacratori specializzati nel bruciare ogni cosa.

Due ruscelli, un futuro

Vorrei finire con una annotazione positiva. Il vulcano Montiferru è ricco di acque e porta a mare due ruscelli in un tratto di costa a falesia, totalmente ancora intoccata. Qui l’incendio non è arrivato. Chi ha la fortuna di scoprire questi luoghi si troverà di fronte al Rio Mannu, che ha scavato un canyon ed entra in mare con una secca e un piccolo estuario. Ma resterà incantato di fronte a un altro corso d’acqua, il rio Salighes, che non ha avuto tempo per scavare nel basalto e quindi scende in mare con una cascata alta 40 metri. Dall’alto, osservandola, si riesce a sperare nel futuro perché ci troviamo davanti alla Natura, come dovrebbe essere se la si tiene bene a conto.