“Kaspar di pietra” è un racconto poetico che dà voce a Kaspar Hauser, il fanciullo comparso d’improvviso – nella prima metà dell’Ottocento – alle porte di Norimberga destando ampio clamore nell’opinione pubblica tanto da essere presto definito il “fanciullo d’Europa”. Ne è autrice Laure Gauthier, poetessa francese che indaga con linguaggi multiformi tra interiorità, ambiente e problematiche sociali, come conferma la sua partecipazione pochi mesi fa al Festival europeo di poesia ambientale di Roma.

Ora questa sua opera giunge in Italia grazie alla traduzione di Gabriella Serrone per edizioni Macabor portando a sintesi una ricerca pluriennale intorno allo statuto autoriale, al ruolo del soggetto, all’adozione di codici che travalicano le categorie.

La sua prima opera, “marie weiss rot / marie blanc rouge” (Delatour-France, 2013) focalizza infatti il concetto di “lingua sabotata”, dove all’idea di un’unica patria – e dunque di un unico codice – si sostituisce un impianto composito e mobile. Così in “La cité dolente” (Châtelet-Voltaire, 2015), edito in Italia da Macabor nel 2018 e legato alla riflessione sulla voce, la stessa che informerà la sua collaborazioni con compositori contemporanei nella ricerca di nuove architetture poetiche. Ma in particolare “La città dolente”, che va edificandosi canto dopo canto, squaderna le variazioni di un “inferno” terreno; intessuta di reminiscenze, contaminata da materiali di scarto, l’opera è anche, soprattutto, una riflessione sull’ambiente, sull’azione dell’uomo come violenza incalcolabile.

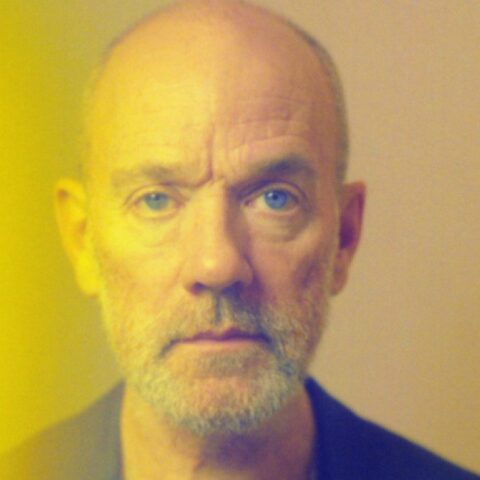

Guarda l’intervista di Ilaria Dinale a Laure Gauthier

Ora, “Kaspar de pierre” prosegue tutto questo. E lo fa mediante un impianto aperto, mai incasellabile, in cui la voce è costantemente interrogata, frazionata in tanti piccoli spazio-tempo che rimandano, per suggestione, alle frequentazioni musicali dell’autrice. Con questo lavoro Laure Gauthier si situa in uno spazio affollato, scegliendo accuratamente la propria impostazione. La storia di Kaspar Hauser, il giovane comparso misteriosamente a Norimberga nel 1828 dopo diciassette anni di prigionia, ha sedotto infatti poeti come Paul Verlaine, ha condotto Georg Trakl alla stesura del suo “Lied”. Un coro di voci, sommerso dalla stampa, dalla polizia, fattosi eco di altri versi – più prosastici, gretti, oggi diremmo “scandalistici”. È qui che si inserisce, con la giusta distanza, la costruzione di Laure Gauthier. E se si considera il suo iter, in particolare il filo che attraversa tutta l’opera di questa autrice, ci si accorge che tale scelta risponde a un “trauma” rispetto agli eventi, a uno scarto – ecco – tra l’esperienza odierna e il proprio intimo sentire.

Nell’epoca della competizione, del tempo da bruciare, Gauthier sceglie con cura le parole, seleziona quelle da non dire, da lasciare sospese. È figlia di un’altra fase, ma conosce l’universalità della poesia. In questa prospettiva, appare significativo l’allaccio tra echi lontani e il desiderio di inserirsi in un nuovo tempo storico, sì da cogliere le tracce di un discorso umano, capace di superare l’orizzonte comune.

Che cos’è infatti la poesia se non l’abbattimento dell’hic et nunc, la rottura con la presunzione di un racconto “diretto”, traslucido, a tratti persino gnostico?

Il “Kaspar” di Gauthier punta in questa direzione, assumendo l’indicibilità di un reale lacerato, irto di contraddizioni, in cui la forma stessa si fa interprete del mondo. La sfida, anch’essa senza epoca e dunque universale, è quella di dar voce alla confusione, a un caos che procede anzitutto dal linguaggio. È questo il terreno in cui si compie l’indagine, giacché l’autrice elabora un «tempo del pensiero» capace di riprodurre – per mezzo di suoni, “inciampi” e un lessico a volte quotidiano («cannuccia», «lenzuolo») – il trauma dell’esperienza, l’urto con i fatti che appaiono inspiegabili.

Visualizza questo post su Instagram

C’è, in questa costruzione, un bisogno di porsi al di là della storia, di cogliere quella voragine risolvibile negli spazi bianchi, laddove prima e terza persona si fondono sino a perdersi. Ecco, in questo “jl” (“je” + “il”) che la traduttrice Gabriella Serrone rende bene in “igli” (secondo una fedeltà stilistico-evocativa di rara finezza) si avverte la duplice natura del discorso di Kaspar: lontano, quasi filtrato e al tempo stesso compartecipe, privato di sé ma teso verso gli altri. In un atto di accusa e “scuotimento” – come a voler sottolineare l’urgenza della sua cicatrice – il giovane “parla e si guarda”, imprimendo nel bianco la sua cancellazione.

Ma il venir meno dell’io si configura, d’altro lato, come mezzo di diffrazione del senso comune, un modo per disvelare il sensazionalismo e l’idealizzazione: due facce della stessa, triste vicenda.

Lo spazio bianco si fa allora grido, perché risuona di più delle allitterazioni, del gusto onomatopeico, delle «reduplicazioni consonantiche e vocaliche» (così Marco Vitale nella prefazione). È un mezzo che Gauthier inventa per costeggiare l’essere, dandogli forma propria, sottratta dai racconti giornalistici, dalle invenzioni poetiche. L’“orfano d’Europa”, il “rapito dal cuore puro”, è piuttosto un «bambino armadio», giacché reca in sé lo stridore del tempo, i traumi e le ferite di una società in subbuglio. Ma l’armadio – come il baule – è anche il luogo in cui simulare la nascita, o meglio il rimando a una vita prenatale, riprodotta in un “surrogato” dell’utero materno.

Guarda la performance di Laure Gauthier durante l’evento conclusivo del Festival europeo di poesia ambientale

E allora è a questo, forse, che aspira Laure Gauthier: ricondurre Kaspar alla sua natura, al suo essere senza sovrastrutture, libero dai vincoli. E lo fa con la forma, riproducendo il suo handicap linguistico, facendolo cozzare con l’oggettività dei referti medici, la cui alternanza al dettato poetico produce un urto lancinante, segno che non c’è chiave d’accesso a un mondo intimo sottratto al tempo. E alla cronologia, al suo farsi mera convenzione, Gauthier sostituisce un gioco a ostacolo, che rallenta o accelera l’andamento poetico, che trattiene le parole per poi lasciarle andare.

Così la punteggiatura, quasi alla Edoardo Sanguineti: virgole finali, due punti sospesi – tutti segni di un discorso socchiuso, che non vuol finire e non sa proseguire.