«Quando cominciai a pensare alla Gatta Cenerentola pensai spontaneamente ad un melodramma: un melodramma nuovo e antico nello stesso tempo come nuove e antiche sono le favole nel momento in cui si raccontano». Scriveva così Roberto De Simone nell’edizione della sua rielaborazione della favola seicentesca di Giambattista Basile pubblicata da Einaudi.

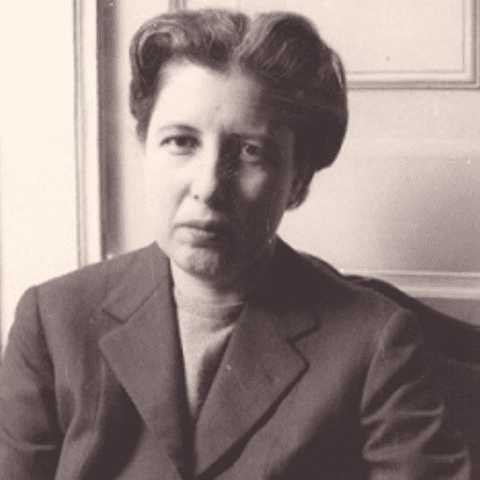

Nuovo e antico sono in effetti le parole, disposte in un perfetto ossimoro, che forse meglio rappresentano il senso dell’opera di De Simone, scomparso a 91 anni ieri a Napoli, dov’era nato nel 1933.

Gli inizi al Conservatorio

Musicologo, ricercatore, compositore, regista, drammaturgo, saggista; sono solo alcune note sparse per spiegare, superficialmente, chi è stato Roberto De Simone, nell’eventualità che qualcuno non lo sapesse. Ma sono appunto, frammenti di un discorso ben più ampio, difficile da sintetizzare. Nato e cresciuto in una famiglia di musicisti, talento precoce che lo porta a studiare pianoforte, composizione, e direzione d’orchestra al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli (di cui sarà direttore per un periodo, negli anni ’80) con il Maestro Vitale (come poi Riccardo Muti, più giovane di De Simone di una decina d’anni), capisce negli anni ’60 che i suoi interessi trascendono la musica classica, di cui è tuttavia ottimo interprete. L’amore per le tradizioni culturali e musicali del Meridione lo portano ad approfondire, avviando una vera e propria attività di ricerca etnomusicologica.

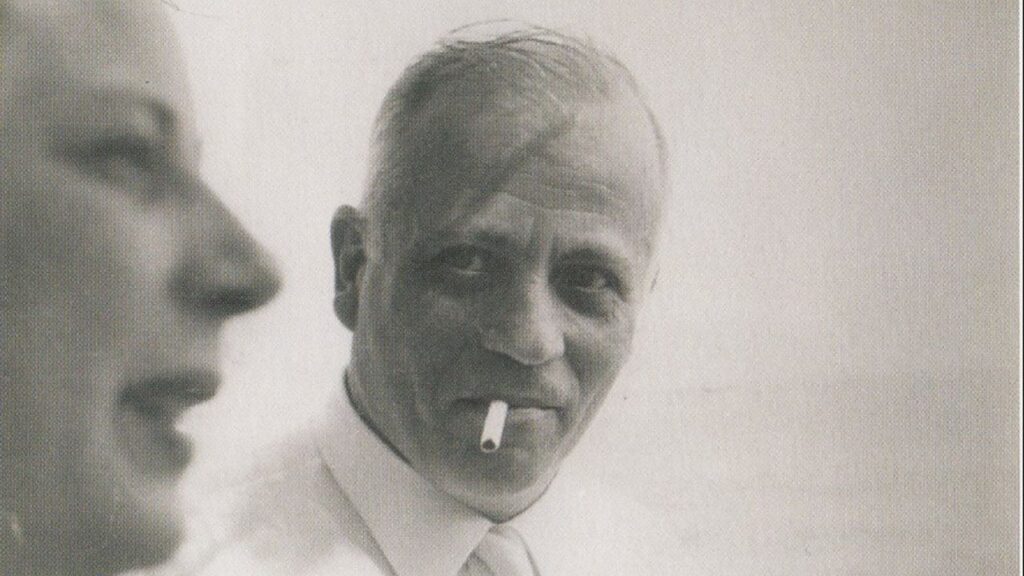

Sulle tracce di De Martino

Sono gli anni del boom e delle migrazioni interne da un Sud poverissimo, rurale, ancora profondamente legato alle strutture sociali borboniche (la riforma agraria è stata varata solo nel 1950) a un Nord Italia industrializzato. Sono anche gli anni in cui l’antropologia, ovunque, si apre a nuove metodologie e mette in discussione il proprio approccio, e in Italia Ernesto De Martino studia e porta alla luce proprio il Sud dei riti, dei lutti, delle magie, del tarantismo innovando la ricerca etnografica con l’approccio interdisciplinare. È in questo contesto di ricerca sociale che De Simone inizia la sua attività nel campo della musica e del teatro. Studia canti, rituali e drammatizzazioni popolari legati al mix di culture che secoli di contaminazioni hanno sedimentato nel Meridione.

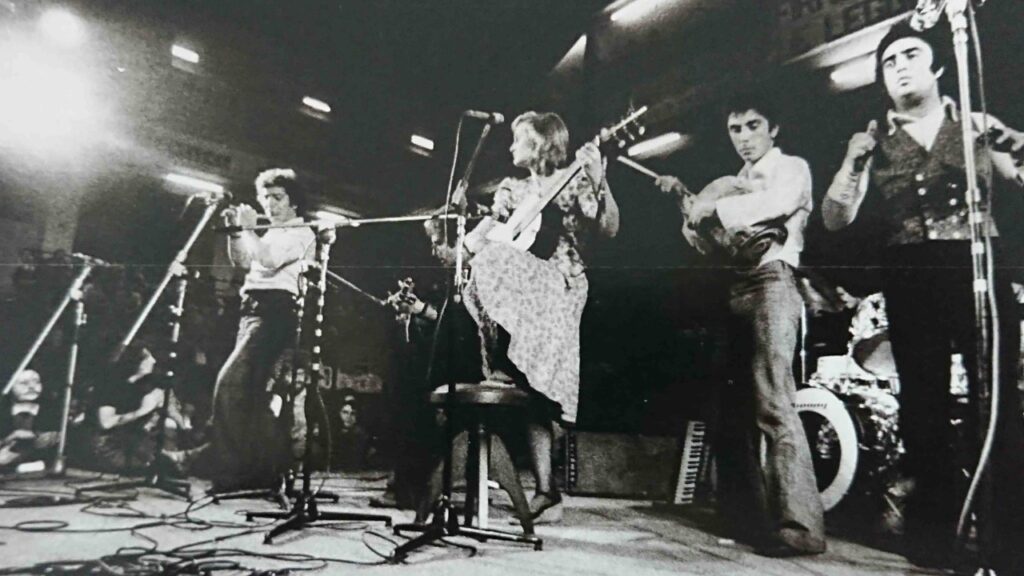

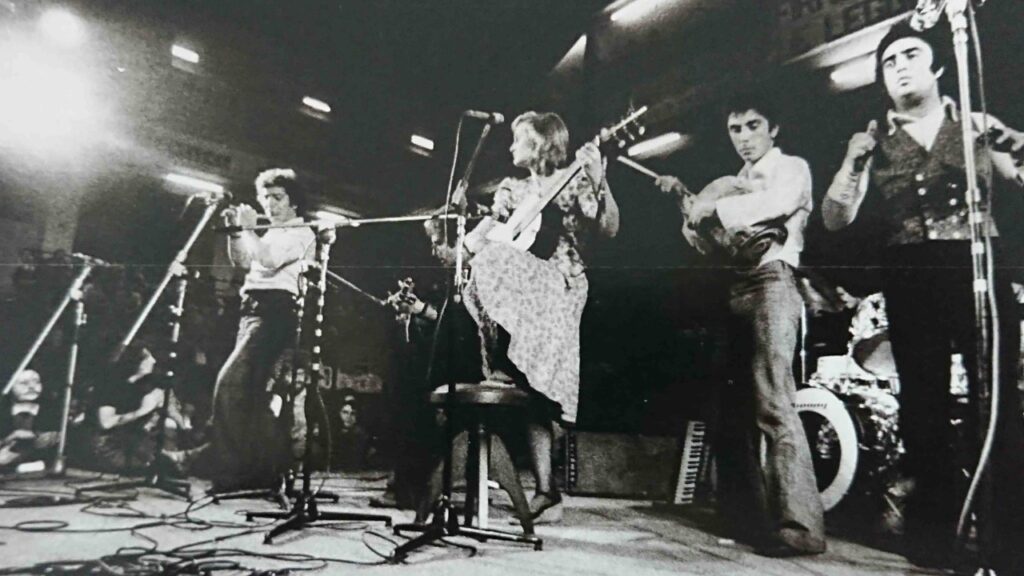

La rivoluzione sonora con la Nccp

Tammorra, ciaramella, mandolino, mandola, chitarra battente, zampogna: sono gli strumenti antichi, a volte dimenticati, altre volte utilizzati a livello di folklore superficiale, che De Simone recupera e a cui dà nuova vita, dignità storica e sonora, unendoli a voci forti, esasperate, talvolta violente, sempre profondamente vere e teatrali, come nelle strade delle città del Mezzogiorno: questo recupero appassionato dà vita nel 1967 alla Nuova Compagnia di Canto Popolare, l’ensemble musicale che fonda insieme ai musicisti Eugenio Bennato, Carlo D’Angiò e Giovanni Mauriello, a cui più in là si aggiungeranno Peppe Barra, Patrizio Trampetti, Fausta Vetere e Nunzio Areni.

Nuovo e antico, il proposito realizzato era già nel nome; la NCCP è un pilastro nella storia del folk italiano e internazionale, un esperimento di innovazione e reinterpretazione della tradizione che, in piena rivoluzione culturale degli anni ’70 e poi, ancora, nel corso dei decenni e fino ad oggi, sarà fondamentale per l’originalità con cui rifonda, letteralmente, la musica popolare napoletana, nobilitandola, rendendole giustizia attraverso la dignità riconosciuta di essere teatro, e togliendole di dosso stereotipi e pregiudizi.

La grande magia della Gatta Cenerentola

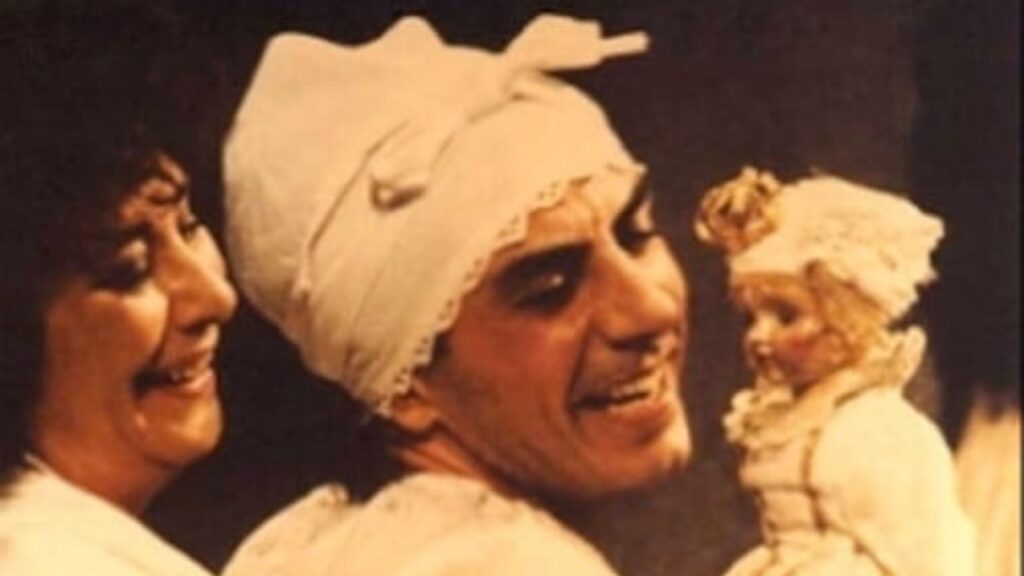

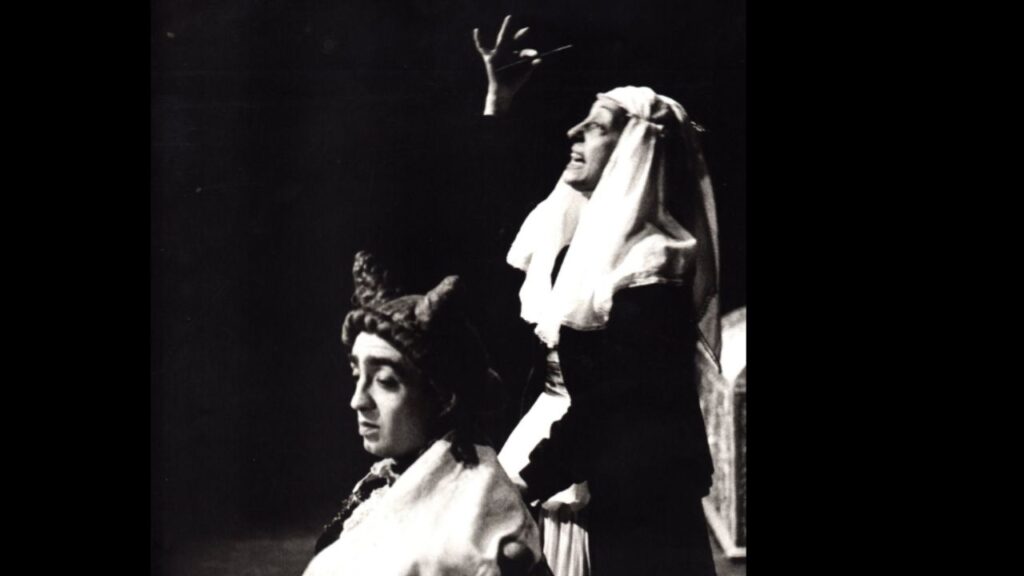

Il punto cruciale di questo percorso è ovviamente, e non poteva che essere così, il suo capolavoro, tratto dal capolavoro di Basile e presentato per la prima volta a Spoleto nel 1976, La Gatta Cenerentola. De Simone ricompone la fiaba seicentesca tratta dalla raccolta Lu cunto de li cunti, la pone sul palcoscenico regalandole il dono magico della musica, delle voci, dei suoni. Versione nient’affatto edulcorata, e per questo distante sia da quella di Perrault che da quella dei Grimm, della celebre favola popolare, La cenerentola di Basile è cupa, a tratti truce, noir, quasi pulp, con la sua giovane protagonista che, lontana dall’immagine disneyana, uccide la matrigna che la maltratta (che verrà sostituita da un’altra matrigna, dapprima gentile ma poi ancora più perfida della prima). Partendo da uno studio e da un rispetto certosino dell’opera basiliana e dei costumi (magnifici, come le scenografie) dell’epoca, riesce a donare nuova vita all’antico, con una magia che coinvolge e affascina il pubblico internazionale. La Gatta Cenerentola è, per De Simone, «(…) Un melodramma come favola dove si canta per parlare e si parla per cantare o come favola di un melodramma dove tutti capiscono anche ciò che non si capisce solo a parole. E allora quali parole da rivestire di suoni o suoni da rivestire di parole magari senza parole?».

Il più coraggioso dei musical

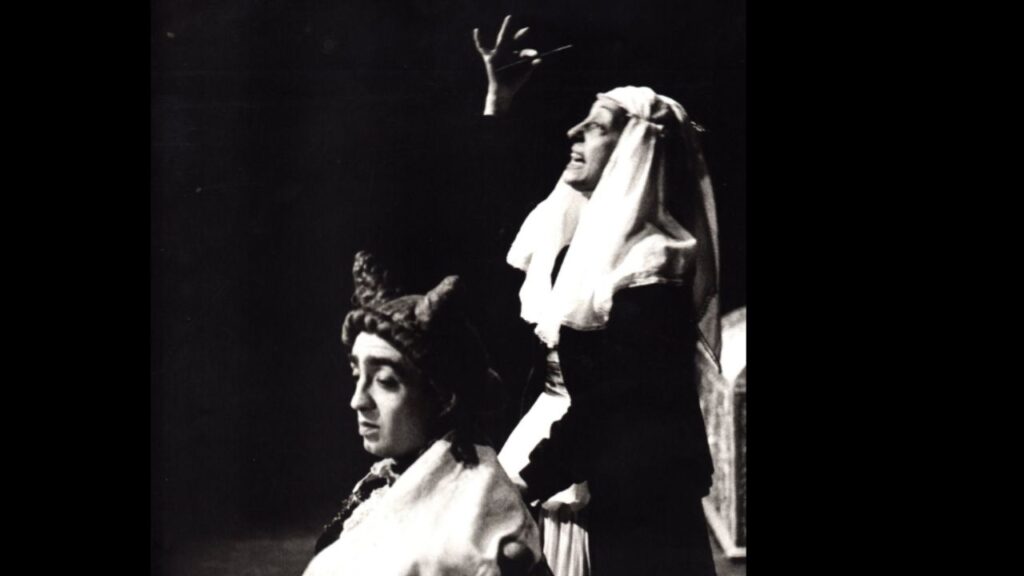

Il valore proppiano della fiaba diventa contaminazione sonora, visiva (nel 1976 uno strepitoso Peppe Barra interpreta la matrigna), sangue, urla e lacrime, in un’opera (decenni prima che andassero in scena e di moda le cosiddette “opere rock”), in cui tradizione e innovazione si accavallano, si inseguono, si acchiappano per mischiarsi e poi lasciarsi e riprendersi ancora, in un ritmo ancestrale, ipnotico, che mescola dialetti, voci, espressioni, gesti e melodie. Un musical, forse il più celebre, o se non altro il più rivoluzionario e coraggioso mai creato o prodotto in Italia.

L’onda lunga del maestro

E quanto sia stato dirompente l’effetto della Gatta Cenerentola desimoniana lo si capisce non solo dalle numerosissime, infinite tournée in giro per il mondo, ma anche dalle influenze su molte opere successive. Il coro delle lavandaie del Vomero, un canto antichissimo, risalente al XII/XIII secolo ai tempi delle proteste per la promessa mancata di Alfonso d’Aragona di ridistribuire le terre, (ri)conosciuto e diffuso proprio grazie alla Gatta Cenerentola, sarà inserito ne Il Decameron di Pier Paolo Pasolini del 1971 e arriverà alle orecchie di John Turturro che, nel 2010, in quell’efficace esperimento antropologico musicale che è Passione, lo trasformerà in una delle scene più suggestive, intonata a cappella e girata all’interno della Piscina Mirabilis di Bacoli.

Dalla scena al cinema d’animazione

E non si può non nominare la splendida Gatta Cenerentola di Alessandro Rak, film d’animazione (con una colonna sonora d’eccezione, con brani, tra gli altri, di Daniele Sepe, Francesco Di Bella, Foja) che il giovane regista napoletano (nipote di Michele, altro celebre studioso del teatro, delle fiabe e del barocco meridionale) ha presentato nel 2017 alla Mostra del Cinema di Venezia, e che nel 2018 era stato considerato per gli Oscar nella categoria miglior film d’animazione, non rientrando poi nella cinquina finale.

Il filo invisibile con Emma Dante

Ed è ancora, probabilmente, (anche) grazie all’opera di recupero e divulgazione rivoluzionaria di Basile da parte di De Simone, che si deve la bellissima trilogia teatrale di Emma Dante tratta da Lu cunto de li cunti. Le fiabe rilette dalla regista palermitana (La Scortecata, Pupo di Zucchero e Re Chicchinella), non comprendono la Gatta Cenerentola, ma indubbiamente l’impronta desimoniana ha in qualche modo tracciato il solco, che la Dante ritrasforma con il suo personale, struggente tocco magico, non temendo il paragone (inevitabile) con l’opera di culto del regista partenopeo.

Oltre la Gatta, fra classicità e innovazione

La produzione di De Simone non si è fermata con La Gatta Cenerentola. Tra messe in scena di Rossini, Verdi, Mozart e incursioni classiche e liriche (ma sempre con l’irruzione di uno sguardo nuovo, innovatore, mai scontato) nei più prestigiosi teatri internazionali, è andata avanti con Misterio napolitano, L’Opera buffa del Giovedì Santo, Stabat Mater, la riscrittura de La cantata dei pastori.

Poi Requiem in memoria di Pier Paolo Pasolini nel 1985, la Festa Teatrale per il 250º anniversario del Teatro di San Carlo nel 1987. E poi Eleonora (1999), dramma in musica composto in onore di Eleonora Pimentel Fonseca, eroina della Repubblica napoletana nel bicentenario della (purtroppo fallita) Rivoluzione partenopea.

C’è posto per tutto

L’eredità di De Simone, studioso rivoluzionario che è riuscito a trasformare la tradizione in linguaggio universale attraverso i sensi, la potenza della musica e delle voci, sta forse in quello che la protagonista di Parthènope (film nel quale l’antropologia ha un ruolo centrale) di Paolo Sorrentino dice a proposito della sua città: c’è posto per tutto.

E quindi anche e soprattutto per l’antico che rinasce, continuamente, e si trasforma in nuova vita.