«Un buon aeroplano deve essere la copia esatta del suo simulatore». Da “MC Microcomputer” n.152, giugno 1995. Erano tempi in cui ancora si provava a immaginare, con curiosità e entusiasmo, come avremmo potuto usare, da protagonisti, una tecnologia potentissima, per la prima volta nella storia in mano anche alla gente comune.

Sono passati quasi 30 anni, e da allora qualcosa decisamente si è spezzato.

Rivedo la conversazione in rete, novembre 2020, a cui ero stato invitato da Roberto Maragliano, Pino Moscato e Stefano Penge, che nelle loro dirette del lunedì nel corso di quasi tre anni hanno ospitato molti testimoni di modi anche originali e diversi di muoversi nel complicato mondo presente. Grande gruppo, sintonia di vedute oltre qualche inevitabile e fruttifera discrepanza: però a un certo punto vedo che ci siamo un po’ impiantati, non riusciamo più a parlare della stessa cosa.

Viene detta la parola “qualità”, e io penso d’istinto a un gruppo di persone, ragazzini o docenti in un corso di aggiornamento che, la videocamera sul cavalletto, si inquadrano e si osservano l’un l’altro dentro uno schermo TV 4K ed esclamano insieme: «Però!». Stupore per le immagini perfette, che stiamo facendo noi! Poi, per un eventuale prodotto finale, con ritmo e montaggio, non avendo in questo caso niente di particolare da dire, potremmo anche affidarci a un software che ci restituisce un prodotto guardabile in pochi minuti, usando l’intelligenza artificiale. Per altri, invece, la parola qualità evoca subito produzioni professionali, complesse e costose, che singolarmente non possiamo reggere, anche perché ormai siamo vecchi, stanchi e delusi…

Produzione e fruizione culturale

Oggi, i mezzi di produzione dell’informazione sono letteralmente a disposizione di tutti, una potenziale rivoluzione democratica senza precedenti nella storia:

eppure sembra che, come società nel suo insieme – e questo si riversa a cascata sui singoli, anche i migliori, e rende tremendamente difficile il fare insieme – non siamo più capaci di distinguere, per dirla in due parole, la biblioteca e il mercato!

Guarda la conversazione con Paolo Beneventi

Una volta c’erano i libri, relativamente pochi, si stampavano (o li copiavano gli amanuensi), e si mettevano nelle biblioteche: capolavori mondiali, ma anche opere di nicchia, per i tanti o i pochi a cui possono interessare, in luoghi pubblici in cui la consultazione e il prestito sono gratis. Poi sono arrivati i giornali e le riviste e poi ancora, nel giro di pochi decenni, i dischi di musica, le videocassette, i CD audio, CD Rom, DVD, Blu-ray, e addirittura prodotti impalpabili, virtuali, accessibili dalla rete sugli schermi dei PC e dei telefonini.

Il “sistema operativo” della stampa dura nel tempo: non richiede macchinari né elettricità e si interfaccia direttamente con gli occhi degli umani.

Tutti gli altri media hanno invece bisogno di un hardware che legga e trasmetta il segnale, analogico o digitale, hanno formati di codifica vari e a volte incompatibili. Inoltre, da come si presentano gli “oggetti” materialmente (o virtualmente), si può anche non sapere se si tratta della pubblicazione di un grande autore o editore o dell’esercizio improvvisato di un dilettante, dato che chiunque può fare e distribuire una fotografia, un CD, DVD, MP3, PDF! E una delle più grandi innovazioni del nostro tempo – di cui non a caso si parla poco al mercato – è proprio che tanti in questi anni, artisti, appassionati, studenti, perfino bambini, anche senza grandi mezzi, usando i nuovi media hanno potuto produrre e pubblicare cultura, opere a volte di buon livello e comunque di impegno che, se fossero libri, sarebbero state almeno in parte raccolte nelle biblioteche.

“Progresso” e patrimoni inaccessibili

Succede a un certo punto che la tecnologia analogica magnetica diventi obsoleta. Non solo il filmino grezzo della gita, ma tutta una produzione video di decenni, opere commerciali minori che avevano scelto quel supporto e soprattutto lavori di base, che forse avevano indicato strade alternative alla TV di consumo – non lo sapremo mai! – viene semplicemente buttata via. In commercio troviamo schede e software per convertire i VHS in DVD, ma nel frattempo produttori importanti tolgono i dischi ottici anche dai PC da tavolo, perché così sono più sottili! Vero che non si usano più come “memorie”, ma così all’improvviso pure musica, cinema, opere multimediali, raccolte di immagini, animazioni 3D, pubblicazioni a ogni livello…

In pratica tutti i primi 30 anni di cultura digitale della storia, quando il supporto standard era il disco e ancora non si trasferiva tutto – ma tutto davvero? e custodito da chi? – anche in rete, diventano quasi inaccessibili al grosso pubblico.

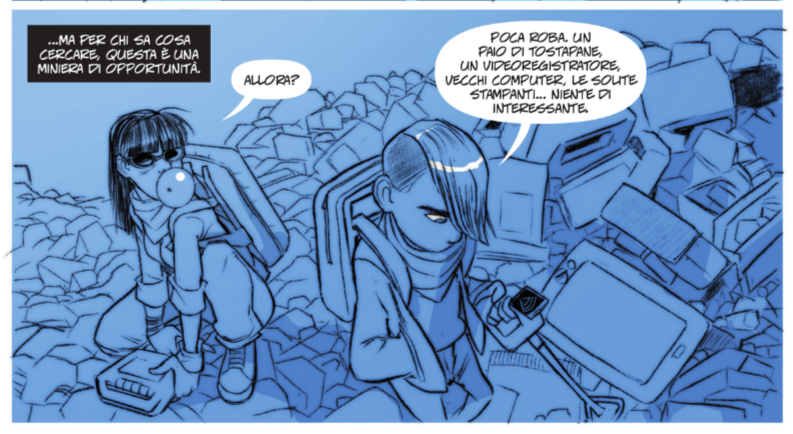

Chi le cose già le sa, può andare a cercare, procurarsi l’hardware e il software adatti. E intorno infatti amanuensi tecnologici ostinati raccolgono, copiano, catalogano, caricano on line. Ma chi già non sa – in un presente continuo in cui la “memoria” sembra corrispondere sempre più alle pillole di informazione che automaticamente ci spuntano dal telefonino, tra una pubblicità e l’altra – finisce che facilmente si ritrova a consumare pensiero e conoscenza quasi solo al mercato dei social network.

L’effimero consumo sul mercato dei social

Sui social gli argomenti preferiti per effimere conversazioni e baruffe spesso neanche si riferiscono alla vita e all’esperienza dei partecipanti, ma sono indotte dal “prodotto” del momento: il “metaverso”, l’intelligenza artificiale, il film di Barbie, il libro del generale… Tutti si sentono in dovere di dire la loro, come se interessasse davvero a qualcuno! E poi mandiamo gli psicologi nelle scuole a curare il “deficit d’attenzione” dei ragazzini!

Ci stiamo rassegnando a un mondo in cui il sapere non si raccoglie più nelle biblioteche, ma in un mercato totale dove nuove merci sostituiscono semplicemente quelle vecchie.

A proposito, c’era una volta MySpace dove, tra il 2003 e il 2015, erano stati raccolti oltre 50 milioni di brani musicali, gran parte inediti: registrazioni in proprio, prove, jam sessions di artisti sconosciuti ma anche famosi. Cioè l’altra faccia della musica, che non si trova su iTunes, Spotify o Amazon! Durante una “migrazione dei server”, alcuni anni fa tutto è andato completamente perduto, come nell’incendio della biblioteca di Alessandria!