«La nostra capacità di percepire il calore, il freddo e il tatto è essenziale per la sopravvivenza e sostiene la nostra interazione con il mondo che ci circonda. Nella nostra vita quotidiana diamo per scontate queste sensazioni, ma come vengono avviati gli impulsi nervosi in modo che la temperatura e la pressione possano essere percepite? I vincitori del Premio Nobel di quest’anno hanno risposto a questa domanda».

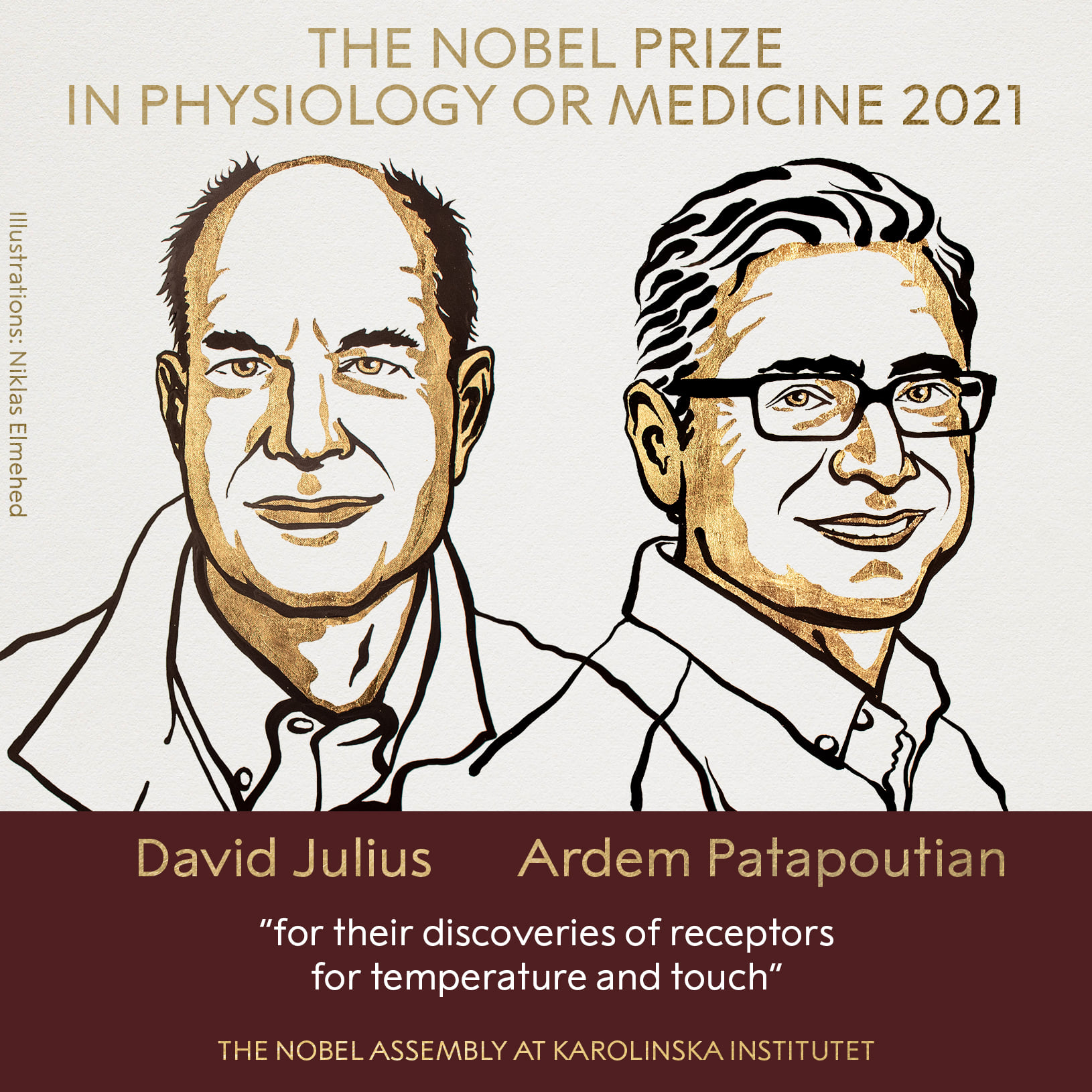

Con questa dichiarazione, la giuria del Karolinska Institute di Stoccolma ha assegnato il Nobel per la Medicina 2021 agli scienziati David Julius e Ardem Patapoutian. Grazie a loro, infatti, adesso sappiamo qualcosa in più su come noi esseri umani percepiamo l’ambiente circostante. Caldo, freddo, liscio, ruvido, sono tante le informazioni che cerchiamo di carpire dall’esterno per i motivi più svariati. Ed è una fortuna che siamo in grado di farlo, infatti, se non potessimo percepire il mondo che ci circonda sarebbe letteralmente impossibile sopravvivere: i segnali ambientali guidano le nostre scelte e quelle di praticamente tutte le altre forme di vita. Vien da sé che la comprensione dei meccanismi celati dietro la loro captazione ed elaborazione riveste un’importanza cruciale, oltreché avere risvolti e potenziali applicazioni tutt’altro che scontati. Motivo per cui le recenti scoperte nel campo sono state insignite del più alto riconoscimento scientifico.

The groundbreaking discoveries of the TRPV1, TRPM8 and Piezo channels by this year’s #NobelPrize laureates have allowed us to understand how heat, cold and mechanical force can initiate the nerve impulses that allow us to perceive and adapt to the world around us. pic.twitter.com/YWnOwayJri

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

Dal mentolo al peperoncino, alla scoperta del caldo

David Julius, 66 anni, statunitense, ha focalizzato le sue ricerche sui meccanismi che consentono alle cellule di avvertire il calore, e su come questi si traducono in uno stimolo nervoso che giunge fino al cervello. Il ricercatore, insieme al team della Columbia University di New York, in particolare, ha identificato uno specifico recettore, poi denominato TRPV1, presente sulle membrane delle nostre cellule e sensibile al calore. Si tratta di una proteina che si attiva quando la temperatura sale oltre i 43°C. Una cosiddetta proteina-canale, in quanto provvista di un varco che consente il passaggio di atomi dotati di carica elettrica.

Passaggio che, per l’appunto, avviene superata una certa soglia di calore e innesca un impulso nervoso determinante la percezione del dolore. Successivamente, Julius ha identificato anche il recettore TRPM8, implicato nella sensazione opposta, il freddo. In questo caso, per stimolare le cellule coltivate in laboratorio, lo scienziato ha utilizzato il mentolo. Mentre per scoprire i meccanismi del bruciore ha sfruttato la molecola determinante la piccantezza del peperoncino, la capsaicina. Non a caso, le proteine in questione rivestono anche una certa importanza nell’individuare composti aromatici comuni a diverse varietà vegetali. Per le persone con un senso dell’olfatto o del gusto alterato, la stimolazione dei percorsi fisiologici in cui queste molecole sensibili alla temperatura sono implicate potrebbe migliorare l’appetibilità del cibo. Sarebbe così possibile aiutare milioni di persone che soffrono di tali disturbi, compresi quelli causati dalla Covid-19.

Pressione e recettori del tatto

Ardem Patapoutian, 54 anni, libanese, dal 2000 insegna allo Scripps Research Institute di La Jolla, in California. Qui il ricercatore, oltre ad aver anch’egli scoperto indipendentemente il recettore per il freddo, ha analizzato cellule sensibili alla pressione per identificare una nuova classe di sensori che rispondono agli stimoli meccanici della pelle e degli organi interni. In altre parole, Patapoutian ha scoperto i recettori del tatto. Anche in questo caso, due proteine-canale, Piezo1 e Piezo2, che si attivano quando sulla superficie cellulare viene esercitata una qualsivoglia pressione. Queste molecole si è poi scoperto essere coinvolte anche nella regolazione della respirazione, della pressione sanguigna, nonché del rimodellamento osseo. Ma non solo. I geni Piezo1 e Piezo2 hanno perfino mutazioni legate a determinate malattie, quali distrofia muscolare ed anemia emolitica. Questo significa che negli individui affetti da queste patologie, questi geni vengono letti in modo diverso, a dare, per l’appunto, proteine mutate.

Prospettive future

Capire il funzionamento di queste ultime, quindi, significa fare un passo in più verso future terapie.

«Adesso – ha affermato Immacolata Andolfo, ricercatrice all’Università Federico II di Napoli specializzata in genetica medica e collaboratrice di Patapoutian, è possibile anche aprire la strada ad altre ricerche, a caccia dei meccanismi responsabili di altre forme di anemia, come quella falciforme, e della cirrosi epatica, e poi cercare farmaci in grado di inibirli».

Inoltre, si è ora più vicini nel trovare una soluzione anche per chi soffre di dolore cronico neuropatico. Una condizione di ipersensibilità di alcuni neuroni sensoriali per cui si percepisce dolore, o bruciore, diffuso e costante, in alcuni casi, aggravato anche dalla minima pressione. «Non ci sono affatto buoni farmaci per queste patologie, tuttavia – ha spiegato Patapoutian intervistato da Scientific American – noi abbiamo eseguito alcuni test per dimostrare che queste condizioni dipendono proprio da Piezo2. Per questo riteniamo che la molecola potrebbe effettivamente essere un interessante obiettivo per farmaci futuri».