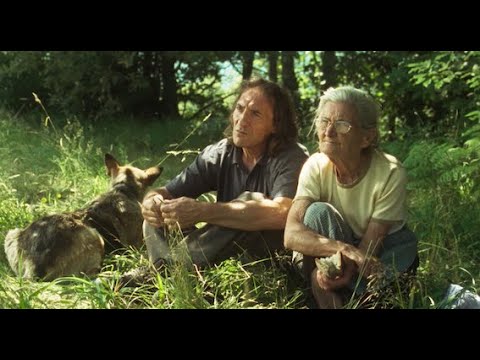

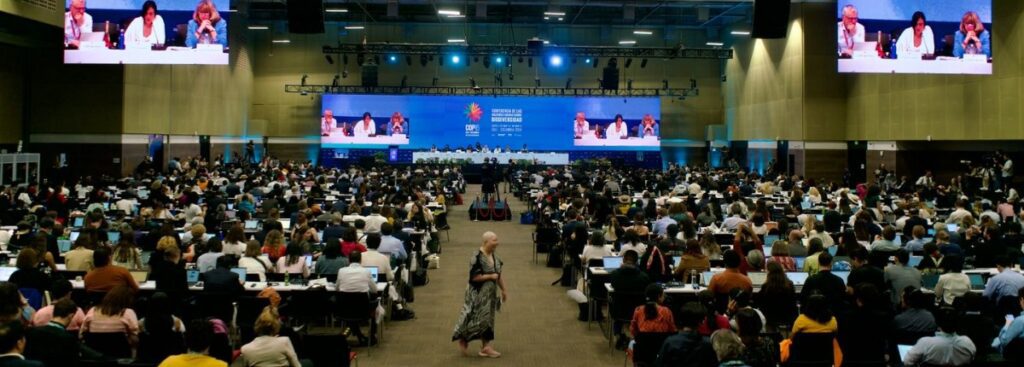

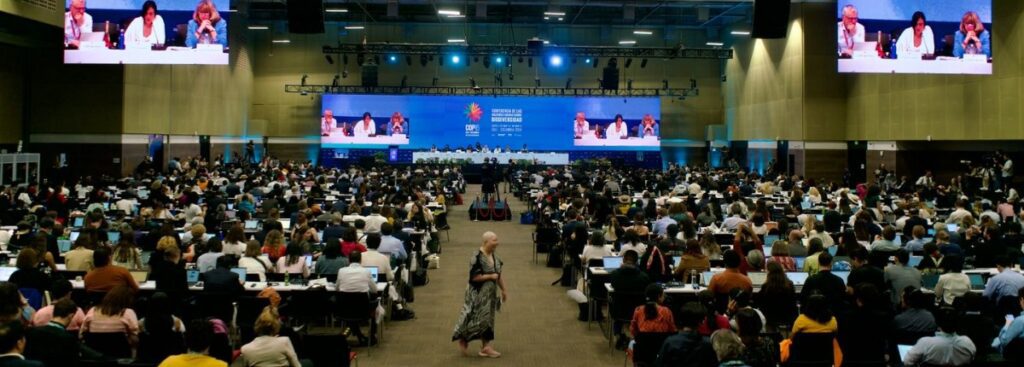

Da oggi Roma ospita la nuova sessione della 16esima Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica, il trattato internazionale adottato nel 1992 per tutelare la biodiversità. Il precedente incontro, che si era tenuto a Cali, in Colombia, era stata sospeso lo scorso 2 novembre per la perdita del quorum con diverse questioni in sospeso.

Soprattutto per quanto riguarda la mobilitazione dei fondi necessari per ripristinare il 30% degli ecosistemi degradati e tutelare il 30% del pianeta entro il 2030: obiettivi stabiliti nel Quadro globale per la biodiversità di Kunning-Montreal, il lascito della precedente Cop15. Adesso, rappresentati di istituzioni, organizzazioni internazionali e industrie, leader politici ed esperti sono chiamati a riunirsi, fino a giovedì 27, presso il quartier generale della Fao.

Con obiettivo innanzitutto di colmare quel “gap” finanziario che impedisce di tutelare la biodiversità.

Numeri da record

L’evento di Cali, per certi versi, ha segnato numeri da record: con oltre 23.000 delegati partecipanti alle sessioni e una stima di 700.000 persone che hanno preso parte agli eventi aperti al pubblico, la conferenza è stata rinominata “la Cop della gente“. Come riporta la testata online DeSmog, fra questa “gente” era presente anche il numero record di 1.261 delegati delle industrie farmaceutiche, fossili, agrochimiche, biotecnologiche e finanziare. In questo contesto, sono stati raggiunti alcuni risultati importanti mentre altre soluzioni urgenti sono rimaste in sospeso.

Risorse genetiche

Fra i risultati raggiunti in Colombia c’è l’istituzione del Fondo di Cali: un fondo globale per condividere i benefici derivanti dall’uso delle informazioni sulle sequenze digitali (Dsi) delle risorse genetiche. In altre parole, si tratterebbe di un contributo versato da aziende ed enti che beneficiano della commercializzazione delle risorse genetiche, in base ai loro profitti o ricavi, destinato a sostenere l’attuazione del Quadro globale della biodiversità.

Secondo quanto stabilito, almeno la metà del fondo sarà destinato alle esigenze dei popoli indigeni e ad amministrarlo sarà un organo interno alle Nazioni Unite. La decisione è stata accolta come storica, pur avendo il limite di non essere vincolante (quindi non obbligatoria), come spesso accade per questi accordi internazionali. Fornisce però uno strumento per fare pressioni e ottenere una condivisione più equa dei benefici derivanti dall’uso delle risorse genetiche.

Il nodo dei finanziamenti

Il nodo che la conferenza di Cali non è riuscita sciogliere, invece, è quello dei finanziamenti alla biodiversità. Non si è trovato un accordo su come mobilitare i 200 miliardi di dollari per la biodiversità, come stabilito dall’obiettivo 19 del Quadro globale della biodiversità di Kunning-Montreale. Secondo l’obiettivo, infatti, sarebbe questa la somma minima necessaria per attuare le strategie e i piani nazionali per la biodiversità, con fondi provenienti dalla finanza privata e da quella internazionale. Siamo lontani dall’obiettivo, così come non siamo neanche vicini al raggiungimento dei finanziamenti che i paesi industrializzati devono riconoscere ai paesi in via di sviluppo e ai piccoli Stati insulari: 20 miliardi di dollari entro il 2025 e 30 miliardi entro il 2030.

Fermare gli incentivi dannosi

Allo stesso modo, non si è trovato un accordo sulla riduzione di almeno 500 miliardi di dollari degli incentivi dannosi per la biodiversità. Cioè, individuare ed eliminare gradualmente quelle azioni che contribuiscono alla crisi biologica in atto. A Cali, questi punti cruciali sono rimasti in sospeso perché discussi all’ultimo. A Roma, è da questi punti che la Cop16 dovrà ripartire, senza ulteriori ritardi.

Ma intanto la varietà biologica scende

I tempi lunghi delle negoziazioni, del resto, non coincidono con i ritmi che abbiamo imposto alla natura. La biodiversità continua a calare. Una fotografia globale dello stato di salute della biodiversità risale al 2019, quando la Piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (Ipbes) fornì una prima revisione completa sullo stato di conservazione della natura. Consultando oltre 15mila fonti scientifiche e governative, attingendo anche alle conoscenze indigene e locali, la diagnosi degli autori del rapporto, provenienti da 50 paesi, fu quella di una grave emergenza: oltre un milione di specie, animali e vegetali, erano in pericolo di estinzione.

Specie sotto monitoraggio

Il numero era vertiginoso e da quella valutazione le cose non sembrano essere migliorate. L’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn) tiene costantemente aggiornate le Liste Rosse delle Specie Minacciate, l’inventario del rischio di estinzione delle specie a livello globale. Un “barometro della vita“, come si definisce spesso, che negli ultimi 24 anni ha valutato circa 166.000 specie. Il 28% delle quali classificato come in pericolo di estinzione.

Chi rischia l’estinzione

L’obiettivo dei ricercatori è arrivare a valutarne 260.000 entro il 2030. Già durante i giorni di Cali, la Iucn, insieme all’associazione Botanic Gardens Conservation International e ad altre istituzioni internazionali, con la prima valutazione globale degli alberi ha reso noto come un terzo delle circa 60.000 specie di alberi di tutto il mondo sia in pericolo di estinzione. Successivamente, gli aggiornamenti delle Liste Rosse hanno evidenziato come a fare i conti con il rischio di estinzione sia circa il 40% delle specie di coralli, un terzo delle specie di squali, razze e chimere, e un quarto degli animali d’acqua dolce.

Lontani dall’obiettivo

Siamo lontani dal raggiungere quella “pace con la natura“, insomma, della quale si è parlato a Cali. Le cause di questo declino sono da ricercare, infatti, principalmente nelle nostre attività. L’ultimo Living Planet Report, il rapporto biennale stilato dal Wwf e dalla Società zoologica di Londra, usando un indice che traccia i cambiamenti nel tempo nell’abbondanza relativa delle popolazioni di specie selvatiche indica che negli ultimi 50 anni le popolazioni di oltre 5000 specie sono calate del 73%. I motivi di questo declino sono da ricondurre a degradazione degli habitat, sovrasfruttamento delle risorse, cambiamento climatico, inquinamento e diffusione di specie invasive e malattie. Il punto cruciale è che questa tendenza può essere invertita.

Invertire la rotta è possibile

Una recente analisi pubblicata su Science, condotta in un’ampia collaborazione internazionale di ricercatori, ha evidenziato come al livello globale due terzi degli interventi di conservazione abbiano avuto un effetto positivo, migliorando lo stato della biodiversità o rallentandone il declino. L’azione per la conservazione, quindi, funziona. Come riportano gli autori però, servono investimenti aggiuntivi per raggiungere gli obiettivi internazionali di tutela della biodiversità.

È da questa urgenza che Cop16-bis deve ripartire. Senza rinvii.