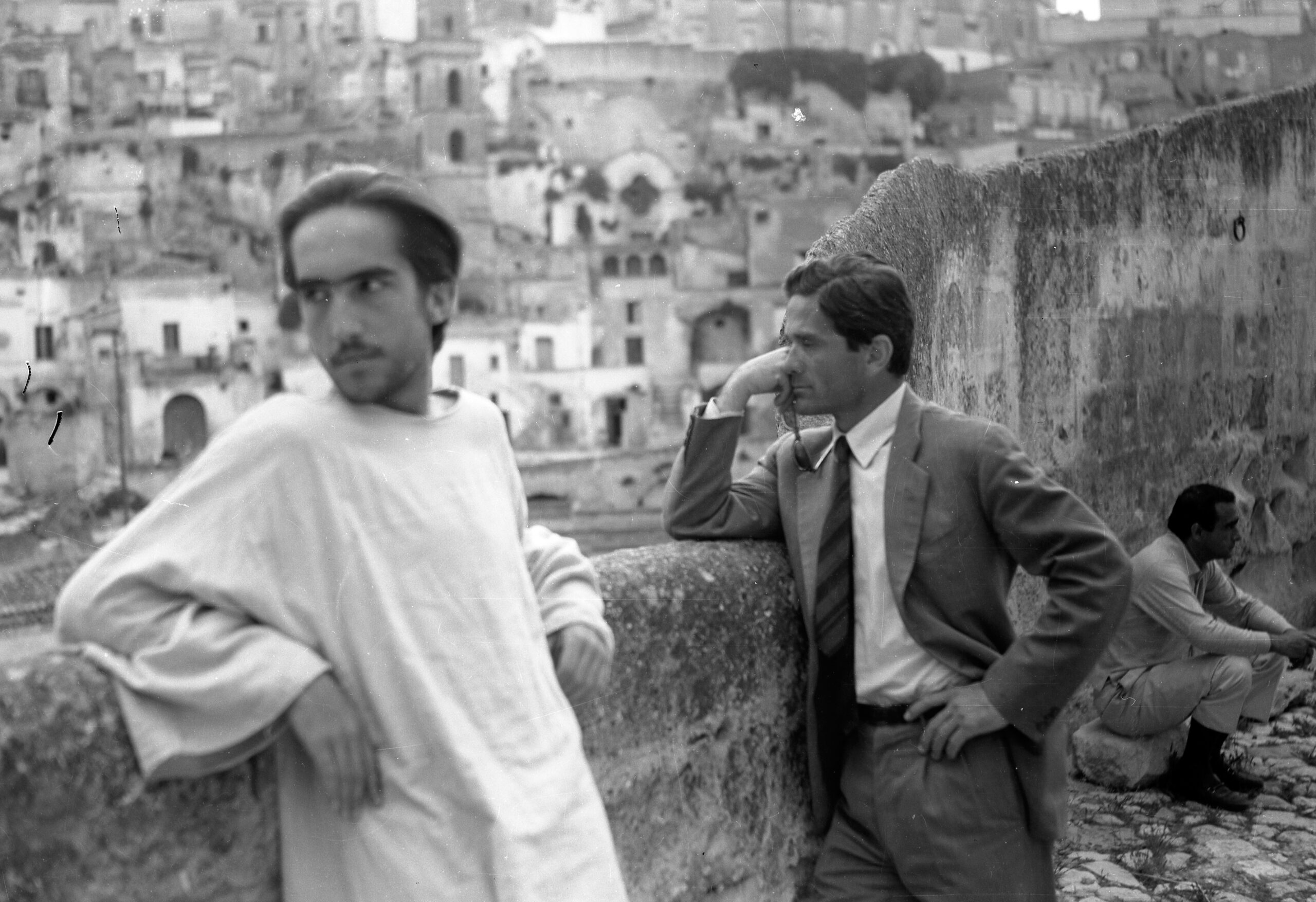

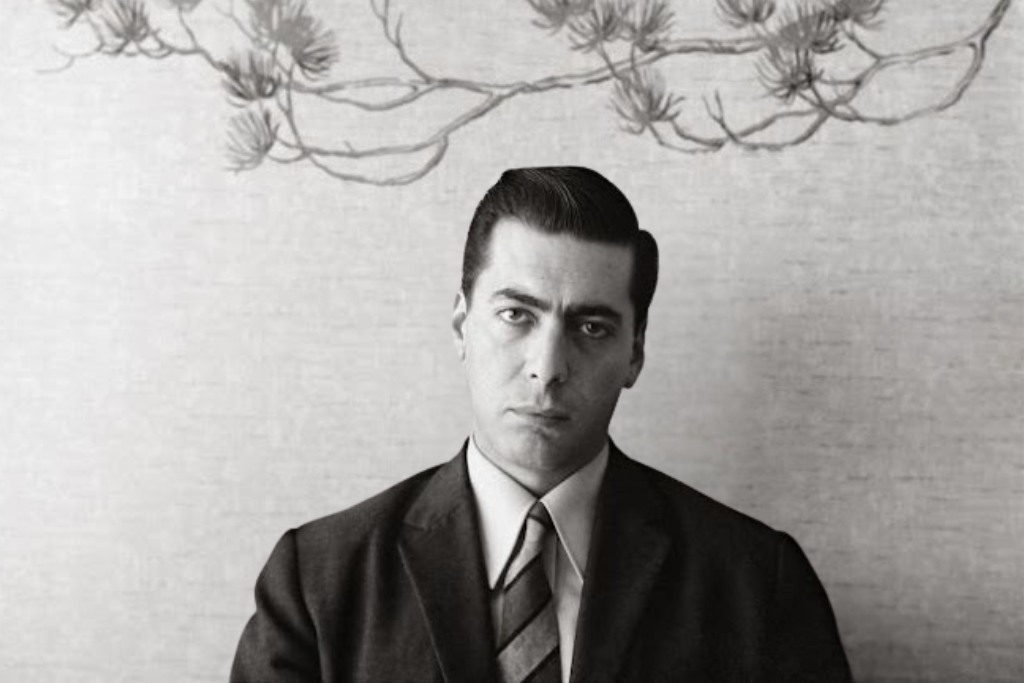

Il 22 marzo del 1969, nella rubrica Il caos che teneva sul Tempo, Pasolini scrisse un articolo intitolato Italia Nostra non otterrà nulla. Giorgio Bassani, cui Pasolini era legato da profonda amicizia, era stato tra i fondatori dell’associazione, e Pasolini ne riconosceva l’impegno (suo e di tutti gli «amici che lavorano e lottano» per «la difesa del patrimonio artistico e paesaggistico nazionale»). Ma questo non gli impedì di porre delle questioni ineludibili, di cui era necessario che Italia nostra prendesse coscienza, per non essere inevitabilmente votata «alla sconfitta».

Pasolini poneva il problema dell’ambiente all’interno di quello più ampio della distruzione, operata dal neocapitalismo, del Passato (della sua “bellezza” storica, antropologica e ambientale). Distruzione necessaria alla creazione di nuovi artificiali bisogni indispensabili a un consumo fine a se stesso.

«La classe operaia – scrisse – ormai influenzata non solo dai vecchi poteri, ma dal nuovo potere industriale transnazionale […] non “sente” in alcun modo il problema della sacralità del passato. Anche se comunisti, gli operai hanno, rispetto ai monumenti e al paesaggio, lo stesso atteggiamento di un tecnico neocapitalista, che, operosa formica, si dà da fare, innocente e stupido, a ricostruire daccapo il mondo.

Guarda il video de “La forma della città” di Pier Paolo Pasolini

Italia nostra dunque non otterrà mai nulla, se non trasformerà la sua lotta in lotta politica. Si dovevano adottare i metodi di lotta degli studenti: «Scendere in piazza, […] occupare monumenti e paesaggi, […] digiunare, […] urlare con la necessaria violenza (quella che conduce a prendere le botte dai poliziotti)», sperando in un’alleanza tra chi amava «disperatamente i segni del passato in quanto bellezza, cioè integrazione del presente» e i giovani. Speranza destinata a diventare utopia, perché il «puritanesimo», che appartenesse alla borghesia industriale o ai giovani rivoluzionari, riteneva che «l’amore per la bellezza» fosse una colpa.

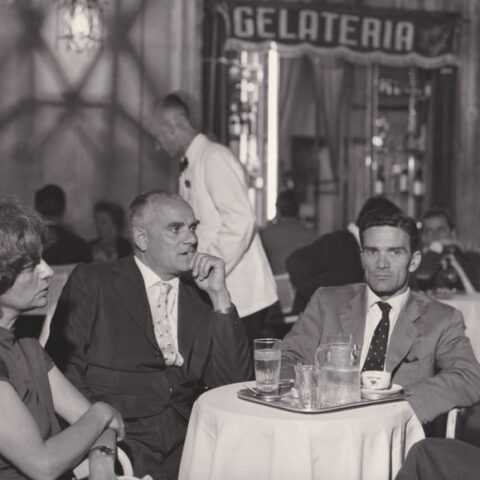

Eppure, malgrado ciò (anzi, forse soprattutto per questo), Pasolini riteneva necessaria quella lotta, inserita in una radicale prospettiva politica che distinguesse sviluppo e progresso, industrializzazione senza limiti (che produce beni superflui per una «massa» che nel falso benessere del consumismo crede di trovare un illusorio riscatto sociale e una falsa liberazione culturale) e un reale miglioramento sociale ed economico delle classi lavoratrici sfruttate. Nel 1968, in un’intervista rilasciata al Gazzettino di Venezia, Pasolini aveva chiesto a se stesso quanto un anno dopo avrebbe chiesto agli amici di Italia nostra:

«Penso all’abbandono di certi vecchi casali laziali, o siciliani… Bene, soltanto per difendere dalla strage uno di questi casali, mi dico che dovrei avere la forza, mistica, di cambiare corso alla mia vita: dedicarmi a tale causa, come Gandhi all’indipendenza dell’India, o Dolci alla rinascita di Partinico. Occorrono proteste e digiuni, e magari la bomba molotov, per difendere la “bellezza antica”».

Guarda il video di Pier Paolo Pasolini sulla differenza tra sviluppo e progresso

La difesa della “bellezza antica” era dunque, per Pasolini, parte imprescindibile della lotta per la giustizia sociale. Il boom aveva illuso le classi più povere di poter raggiungere il benessere borghese della classe industriale. Ma il proletariato era rimasto tale, mentre il mondo attorno a lui era andato inesorabilmente degradando. «Io, coi miei occhi, verifico ogni giorno che Tiburtino, il Quarticciolo, Primavalle, Pietralata e mille altri quartieri sono gli stessi di dieci anni fa, la gente vive allo stesso modo di dieci anni fa» aveva detto nel 1963, in un’intervista rilasciata a Paolo Spriano per l’Unità. «Anzi, se il mio diritto di cittadino che protesta include anche la suscettibilità estetica, tutto è peggio che dieci anni fa, perché almeno, dieci anni fa, intorno alle borgate e ai villaggi di tuguri c’erano i prati: oggi c’è qualcosa di indicibile, il puro orrore edilizio, qualcosa che condanna chi vi abita alla contemplazione dell’inferno».

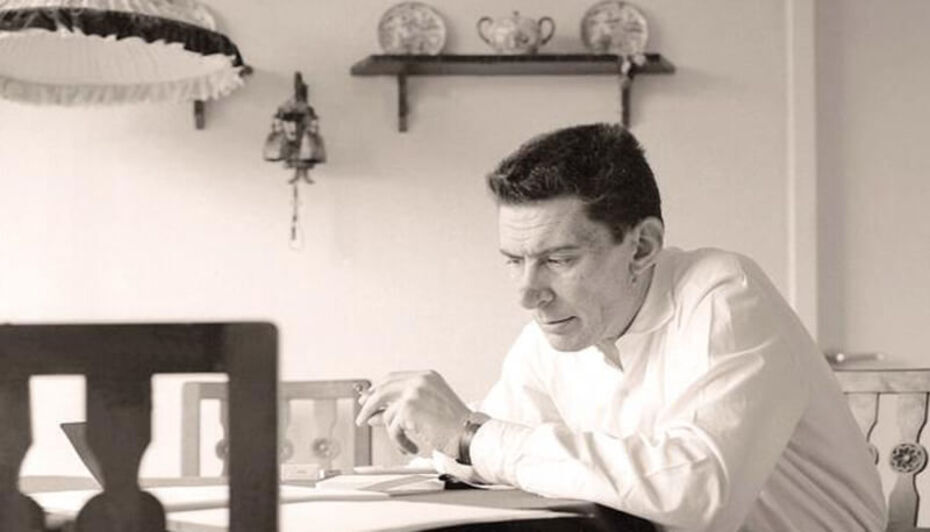

Nel 1975, quando la questione ambientale era ormai fin troppo chiara a tutti (o quasi), la battaglia di Pasolini continuava a seguire la direzione presa negli anni Sessanta, ad essere cioè diversamente politica, perché assoluta e fondata su un’idea altra del progresso («Anche i comunisti hanno […] confuso il tenore di vita dell’operaio con la sua vita, e lo sviluppo col progresso»). In Perché il Processo, articolo apparso sul Corriere della sera del 28 settembre, nell’elenco di cosa gli italiani volessero (e dovessero) sapere sul loro presente e il loro futuro, Pasolini poneva la questione ambientale ai primissimi posti:

«I cittadini vogliono consapevolmente sapere perché in questi dieci anni di cosiddetta civiltà tecnologica si siano compiuti così selvaggi disastri edilizi, urbanistici, paesaggistici, ecologici, abbandonando, sempre selvaggiamente, a se stessa la campagna».

E in Il vuoto del potere in Italia, apparso ancora sul Corriere della sera, a febbraio, e poi raccolto in Scritti corsari con il più noto titolo L’articolo delle lucciole, Pasolini poneva la distruzione dell’ambiente come prova concreta della comparsa di un nuovo tipo di fascismo, transnazionale (ora Pasolini non guardava più alla sola distruzione dell’ambiente e della storia in Italia, ma nel mondo, e in particolare in quella parte di mondo in cui ancora si conservava la “bellezza antica” – l’Africa, ad esempio). Un fascismo responsabile del «“genocidio” di cui nel Manifesto parlava Marx».

«Nei primi anni Sessanta, a causa dell’inquinamento dell’aria, e, soprattutto, in campagna, a causa dell’inquinamento dell’acqua (gli azzurri fiumi e le rogge trasparenti) sono cominciate a scomparire le lucciole. Il fenomeno è stato fulmineo e folgorante. Dopo pochi anni le lucciole non c’erano più».

Il nuovo fascismo era nato dalla distruzione dell’ambiente, con il boom economico, e perciò la difesa dell’ambiente naturale e del paesaggio (della “bellezza”) doveva essere intesa come una nuova forma di Resistenza.

Se già negli anni Sessanta quella di Italia Nostra era una lotta destinata alla sconfitta se non si evolveva in lotta politica, negli anni Settanta diventava addirittura colpevole e complice (come Pasolini avrebbe detto crudamente in Petrolio). La questione ambientale imponeva la necessità di fermarsi di fronte a uno sviluppo che divorava (e ancora divora) allo stesso modo natura, umanità, storia. Nell’intervista a Spriano, Pasolini aveva detto, con parole ancora più che mai valide:

«Mai come in questo momento in cui il fascino del qualunquismo neocapitalistico – efficienza, illuminismo culturale, gioia di vivere, astrattismo e motels – agisce soprattutto negli animi dei semplici, che si illudono di cambiare la propria vita imitando come possono la vita volgarizzata dai privilegiati, o addirittura accontentandosi di averne coscienza, la rivoluzione della struttura appare necessaria. Io credo che non solo sia la salvezza della società: ma addirittura dell’Uomo. Una orrenda Nuova Preistoria sarà la condizione del neocapitalismo alla fine dell’antropologia classica, ora agonizzante. L’industrializzazione sulla linea neocapitalistica disseccherà il germe della Storia…».