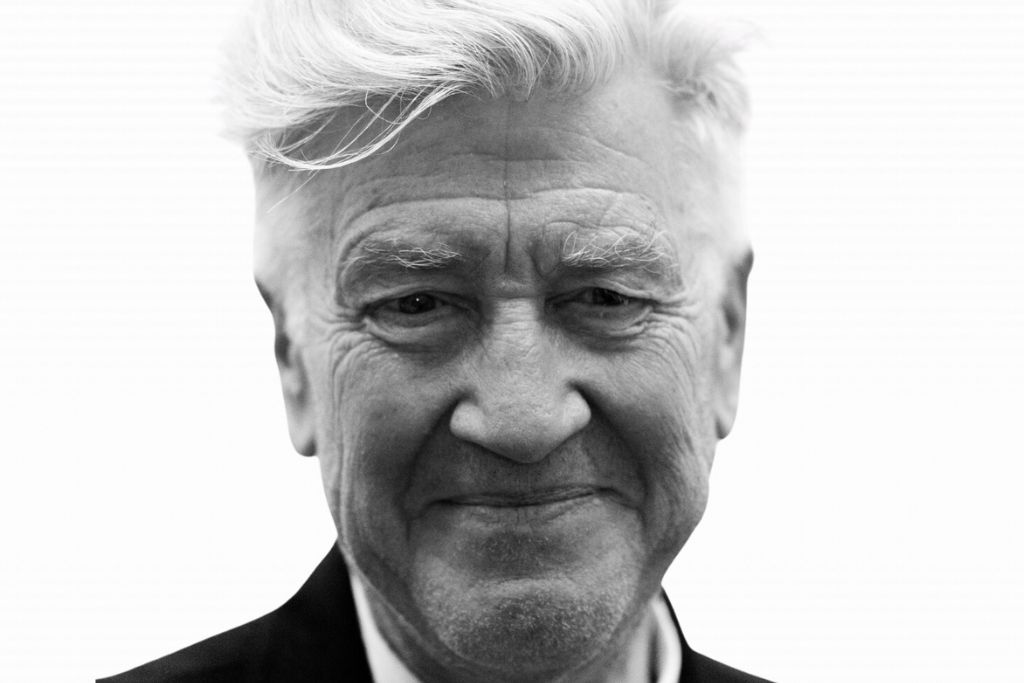

Fra le ragioni per cui David Lynch, il regista statunitense scomparso poche ore fa a Los Angeles, merita di essere ricordato, ce n’è una che riguarda uno dei più clamorosi flop nella storia del cinema, che però coincide con un punto fermo nella fase gestatoria della fiction ambientale. Un film che ha rappresentato la più insanabile, forse, tra le ferite di Lynch, visto che cinque anni fa, durante l’inaugurazione di una mostra di suoi quadri (la pittura ha sempre ispirato la sua poliedricità espressiva, visionaria e spiazzante), l’autore di Twin Peaks, Blue Velvet, Mulholland Drive e altre celebratissime pellicole ne parlava in questi termini:

«Dune è un’enorme, gigantesca tristezza nella mia vita».

Colossal mancato

Già, Dune. Il colossal mancato (costò 45 milioni di dollari e ne incassò meno di trenta) che nel 1984 avrebbe dovuto rappresentare il contraltare a Guerre Stellari di George Lucas, che attingeva peraltro alla stessa fonte: il romanzo-saga di Frank Herbert, uscito nel 1965 (più o meno quando Rachel Carson scuoteva il mondo con Primavera silenziosa), proiettando l’umanità in un futuro assai poco desiderabile nello spazio intergalattico, fra titaniche guerre di potere e scorribande predatorie in un pianeta arido, Arrakis, spazzato da uragani di sabbia (li avremmo ritrovati trent’anni dopo dentro Interstellar). Un mondo infelice nel quale però si può reperire il Melange: una sorta di droga, la spezia generata da vermi giganteschi, la miglior metafora della nostra dipendenza da quanto produce la natura attraverso i suoi processi biologici, come fosse del compost.

Indimenticabile macigno

E chi se lo scorda, nella nostra generazione, quel macigno di quasi tre ore nel quale cercavamo le stesse suggestioni edulcorate e tutto sommato edificanti di Luke Skywalker e compagni. Eppure quel filmone che provava continuamente a prendere quota, salvo precipitare sotto il peso di una trama difficile da maneggiare (ne sa qualcosa il regista cileno Alejandro Jodorowsky, che pochi anni prima aveva abbandonato il tentativo di una propria versione dell’epopea di Herbert), conteneva una visione problematica e anticipatoria della crisi nelle relazioni fra la specie umana e l’ecosistema che oggi cogliamo con chiarezza.

Cornice storica

Collochiamolo storicamente: ci troviamo ben prima che la questione climatica affiorasse nel dibattito sociale e politico con i rapporti dell’Ipcc (il primo è del 1990). Gli studi sull’incremento della CO2 in atmosfera e sulle sue conseguenze nella temperatura globale erano ancora circoscritti a circuiti specialistici. Alle spalle c’era stata, è vero, la Conferenza di Stoccolma, il rapporto sui Limiti della crescita del Club di Roma (entrambi nel ’72) e anche la mobilitazione dell’Earth Day. Ma il Rapporto Brundtland, che avrebbe reso popolare il concetto (oggi ampiamente da rivedere) di “sviluppo sostenibile”, sarebbe arrivato tre anni dopo l’uscita del film. E la Conferenza di Rio, che avrebbe radunato per la prima volta i rappresentanti dei governi intorno alle problematiche del Pianeta, risale al ’92.

La versione di Villeneuve

Certo, le trasposizioni di Dune che ha proposto Denis Villeneuve in tempi più vicini a noi (nel 2021 e nel 2024, entrambe pluripremiate dalla critica e osannate dal pubblico) sono certamente più godibili. E la centralità nella sceneggiatura dei Fremen, la popolazione nativa che si adatta alla vita nel deserto e sopravvive ottimizzando ogni risorsa idrica, a partire dai liquidi corporei, nel segno di una vera e propria resilienza militante ed estrema, diventa un ingrediente narrativo adeguato ai tempi, forse anche alle sensibilità post-politiche di certe aree della società contemporanea.

Il merito di Lynch

Ma a Lynch e al suo Dune più acerbo e convulso, dilaniato peraltro dai tagli della produzione, riconosciamo almeno un primato: quello di essersi voluto misurare da precursore con questo messaggio in un periodo nel quale era forse più difficile coglierne fino in fondo il significato, di aver tentato per primo la via della “space opera” a fini ecologici, anziché come puro genere d’azione. I suoi capolavori certamente sono altri (The Elephant Man su tutti, film eterno ed esemplare sul tema della diversità).

Ma qualcosa, anche grazie a lui, avevamo cominciato a vedere su quali sarebbero stati gli scenari di un mondo da salvare, non solo nel quale salvarsi.